Cultura Marítima Jagoz I

Nesta secção vamos dedicar-nos à Cultura Marítima Jagoz.

Iremos registar, para memória futura, as actividades sociais, económicas e culturais ericeirenses ligadas ao Mar - vendedoras e vendedores de peixe (peixeiros e peixeiras), pescadores (artesanais, industriais e desportivos), marítimos (marinheiros, contramestres, camareiros, dispenseiros, conferentes, chegadores, fogueiros, oficiais de máquinas e oficiais da ponte), empresários marítimos, centros de lazer e de avio (tabernas, Clube Naval), mecânicos marítimos, construtores navais (carpinteiros de machado, mestres e calafates), elementos da Marinha de Guerra (praças, sargentos e oficiais), sinaleiros, banheiros, etc.

Muitas das referidas actividades jagozes estão extintas ou em vias disso.

O Surf é um desporto recente com inúmeros divulgadores não será considerado na mesma perspectiva. Sendo, contudo, um desporto com excelente devir.

Utilizaremos documentos e história oral. As entrevistas foram, na maioria, gravadas, transcritas e finalmente o texto revisto e corrigido pelos entrevistados. O registo suportado na memória humana é o que é! Falível, mas útil quando confrontado com registos escritos, fotográficos, etc.!

Com a preciosa colaboração de António Elias (alcunha "Toly") para a datação e genealogia dos entrevistados.

BASÍLIO JOAQUIM CASADO

Fig. 1 Basílio Casado, em 2012, na Ericeira

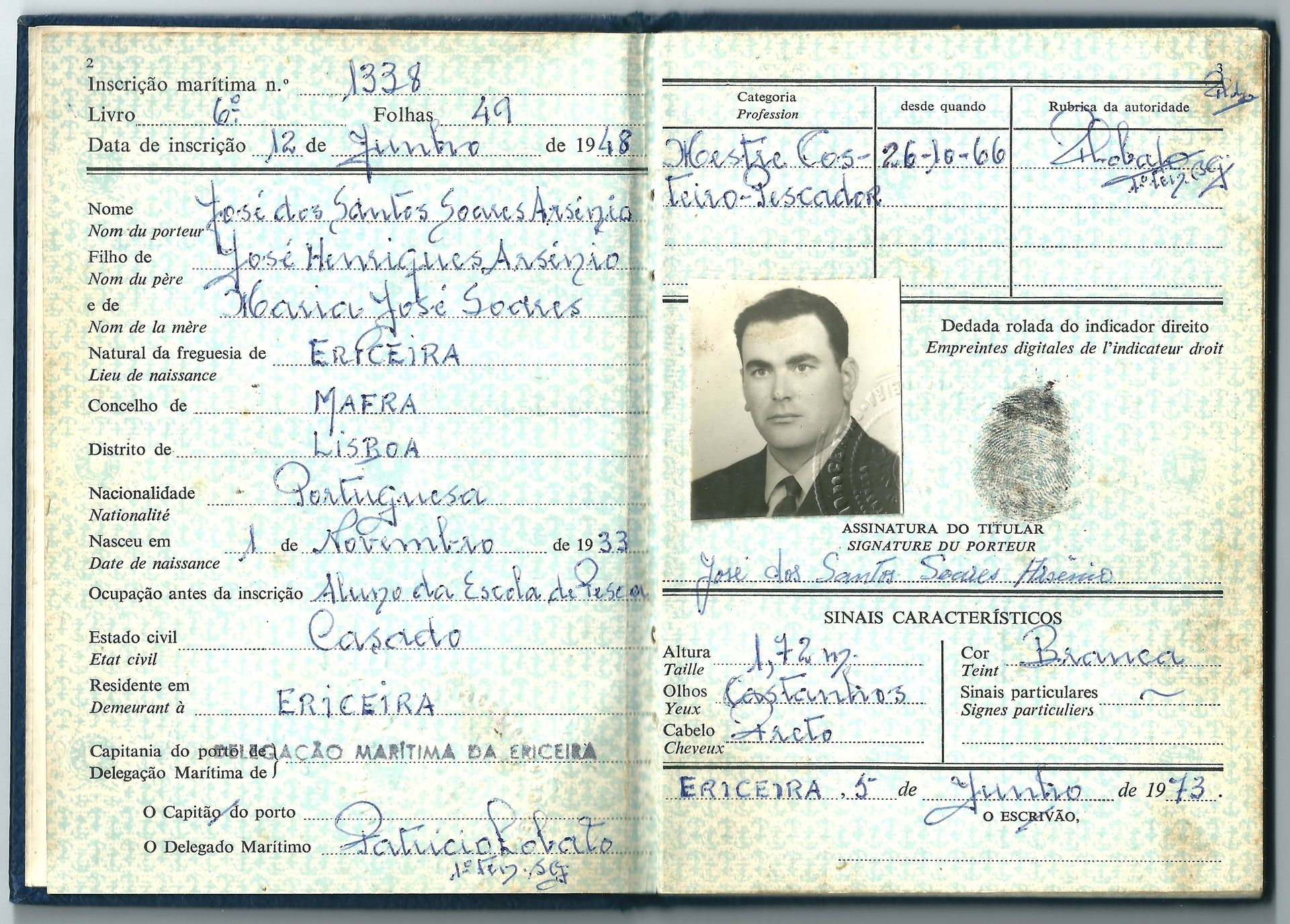

Basílio Joaquim Casado nasceu na Ericeira a 24 de Julho de 1925. É filho de Basílio Roberto Casado, pescador, e de Eva Henriques Casado, doméstica, ambos naturais da Ericeira.

Caracterizou-nos a actividade haliêutica do pai de uma forma assertiva - «O meu pai foi pescador em Cabo Branco e aqui».

Em 1936, terminou a quarta classe aos onze anos. Frequentou a Escola Industrial Fonseca Benevides, em Lisboa, onde tirou o curso industrial de serralheiro mecânico.

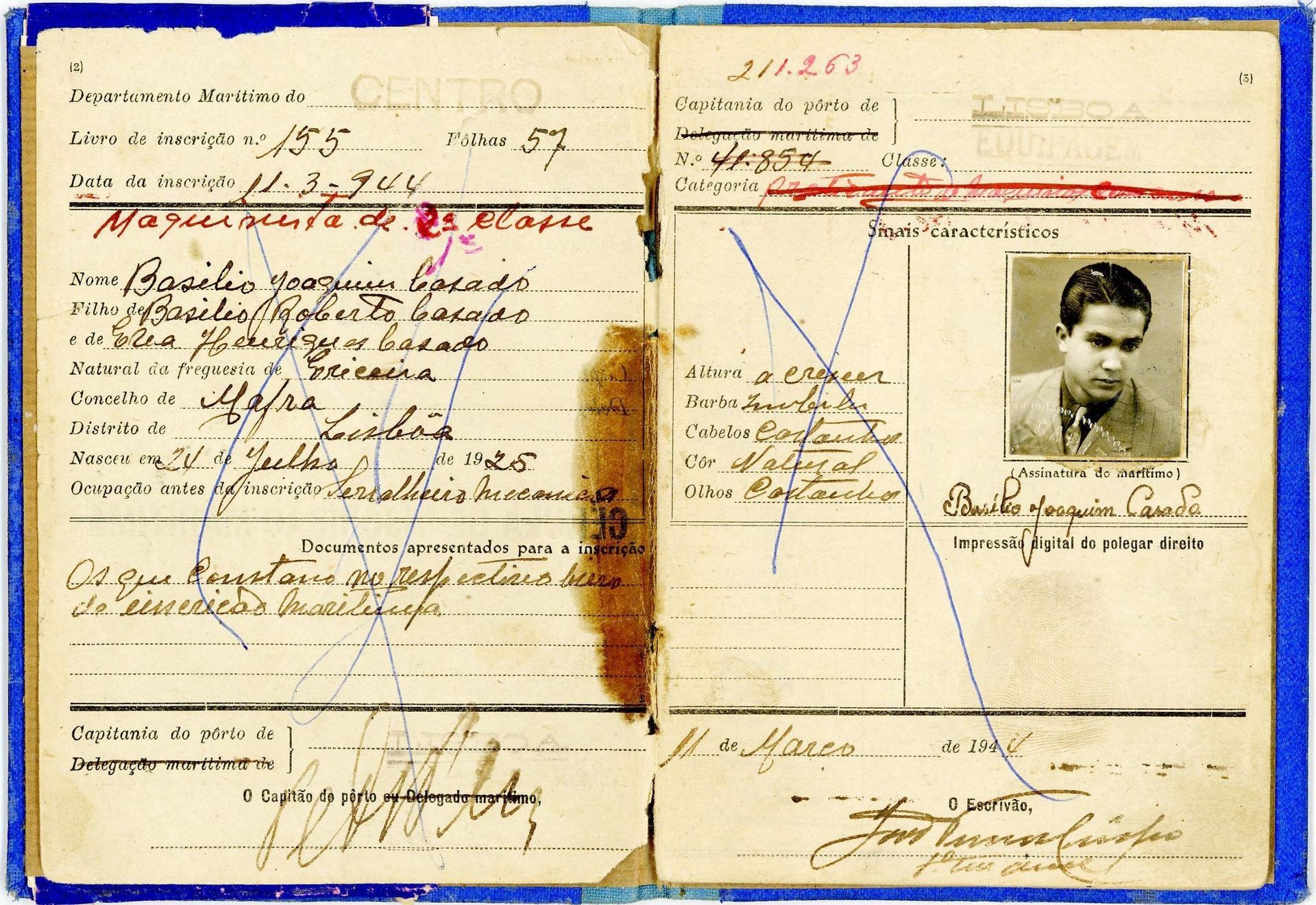

Em 11 de Março de 1944, inscreveu-se na Capitania do Porto de Lisboa, sendo-lhe atribuída a cédula n.º 41.854.

Em 1945, entrou para a Escola Náutica, frequentando o Curso de Máquinas, na Rua do Arsenal.

Em 31 de Julho de 1947, terminou com sucesso o segundo ano do curso elementar de máquinas marítimas.

«Embarquei no cargueiro “Socorena” da “Companhia Nacional de Navegação” (“CNN”), como oficial praticante de máquinas, que fazia as carreiras Lisboa – Nova Orleães. Andei dois anos de praticante e depois passei a terceiro maquinista no mesmo navio.

Andei embarcado vinte e tal anos, quase trinta efectivos (27 anos na “CNN”), depois saí e embarquei noutras companhias em Moçambique e em Angola.

Casei com 22/23 anos com Domingas Luísa dos Santos Gonçalves Casado, natural da Ericeira». Tem dois filhos – João Basílio Gonçalves Casado e Eva Maria Gonçalves Casado.

«Não fiz tropa nenhuma. Fui dispensado por pertencer à marinha mercante.

Ao longo da minha vida tive pouco tempo de férias. Andei quase sempre embarcado porque estava sempre a ser convidado para embarcar. Passei as minhas férias sempre na Ericeira.

No mar passava o tempo a trabalhar. Passava o tempo livre a ler. Li muita coisa. Lia por ler para passar o tempo. Nunca me ia deitar sem um livro. Gostei sempre da vida do mar».

Perguntámos ao Chefe Basílio quem é que normalmente cuidava do funcionamento da máquina. A resposta surge na ponta da língua - «A máquina funciona com o terceiro maquinista, ajudantes de máquina e chegador».

«Corri o Norte da Europa todo, os Estados Unidos (Houston, Nova Orleãs, Nova Iorque), a América do Sul [Chile, onde carregávamos sal (nitratos)], África Ocidental e Oriental, Índia (Goa) e China (Macau).

Uma pessoa gostava da companhia e deixava-se estar. A companhia dava-nos férias. Nesse tempo, não era normal saltar de uma companhia para outra. Trabalhei sempre na “Nacional” (“CNN”).

Da Ericeira, andei com o Valverde [Francisco José Valverde, alcunha “Chico Alface”, oficial de máquinas], com o Joaquim Ramos (oficial) e com o Leitão (dispenseiro), que foi com quem andei mais tempo».

Basílio Casado embarcou, como oficial praticante de máquinas, no cargueiro “Nacala” (18.09.1947-24.05.1948), como oficial terceiro maquinista, no cargueiro “Cunene” (25.05.1948-03.05.1949) e no cargueiro “Arraiolos” (04.05.1949-05.09.1949).

Em 22 de Setembro de 1949, obteve a carta de oficial maquinista de terceira classe.

Voltou a embarcar, como terceiro oficial maquinista, no “Rovuma” (10.11.1949-17.02.1951) e no “Moçambique” (30.03.1951-11.04.1951), de segundo oficial maquinista no “Zambézia” (13.04.1951-16.08.1952), novamente de terceiro oficial maquinista no “Rovuma” (18.11.1952-19.05.1954), e de segundo oficial maquinista no “Moçambique” (19.05.1954-23.08.1954).

Em 19 de Maio de 1954, concluiu a carta de oficial maquinista da marinha mercante de segunda classe exclusivamente para o desempenho das funções em navios equipados com máquinas de combustão interna.

Voltou a embarcar, de segundo oficial maquinista, no “Zambézia” (23.08.1954-03.08.1956) e, de terceiro oficial maquinista, no “Rovuma” (17.08.1956-08.09.1956).

Em 30 de Janeiro de 1957, tirou a carta de oficial maquinista da marinha mercante de primeira classe exclusivamente para o desempenho das funções em navios equipados com máquinas de combustão interna. Embarcou novamente, de segundo oficial maquinista, no “Moçâmedes” (09.07.1957-16.01.1958).

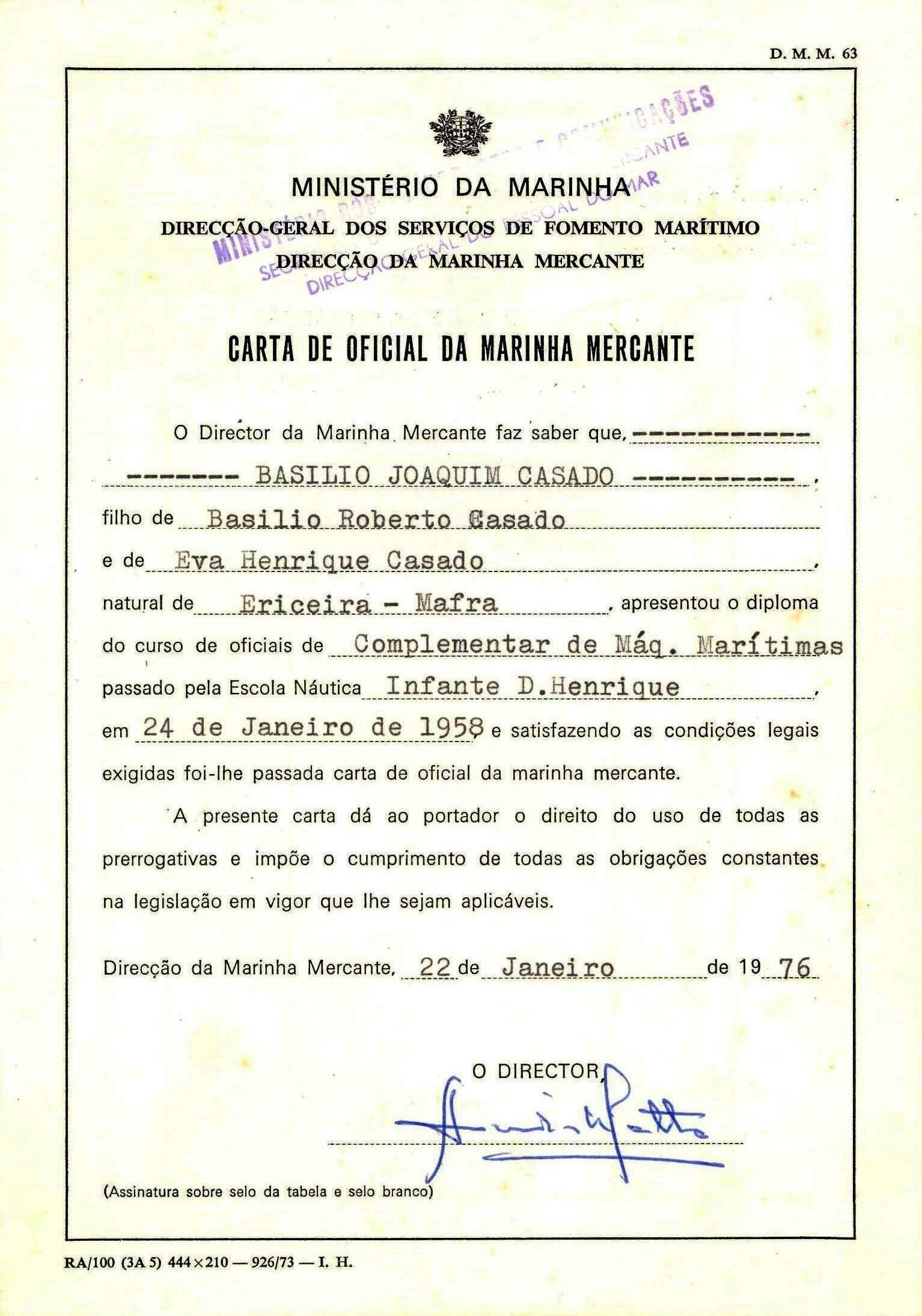

Em 24 de Janeiro de 1958, terminou o curso complementar de Máquinas Marítimas na Escola Náutica Infante D. Henrique.

Regressou ao mar, como primeiro-oficial maquinista, no “S. Tomé” (03.05.1958-04.04.1961), no “Timor” (10.05.1961-30.05.1961) e no “Zambézia” (30.05.1961-17.06.1963), de segundo oficial maquinista no Moçambique (13.12.1963-01.05.1964), de primeiro-oficial maquinista no “Sofala” (06.05.1964-18.02.1966), de oficial chefe de máquinas no “Beira” (19.02.1966-28.09.1966), no “Índia” (15.10.1966-29.03.1967), no “Rovuma” (08.08.1967-30.08.1967) e no “Beira” (25.10.1967-16.12.1970).

Os navios eram todos propriedade da “CNN”, única companhia portuguesa de bandeira em que o Chefe Basílio Casado trabalhou.

«Reformei-me a meu pedido, senão ainda andava lá mais tempo. Fiz três estações em Moçambique em barcos de cabotagem. Cada estação durou cerca de dois anos. Passado pouco tempo de me reformar convidaram-me a ir trabalhar para uma companhia moçambicana. Andei lá pouco tempo, quase um ano. Regressei à Ericeira. Pouco tempo depois convidaram para ir buscar um navio que estava em reparação em Espanha, destinado a Moçambique. Andei outro ano e picos. Regressei à Ericeira.

Depois convidaram-me para ir para um navio que estava fundeado na baía de Luanda. Estive lá cinco meses fundeado. Já estava chateado com aquilo tudo. Estive quase seis meses fundeado em Luanda, à espera nunca soube do quê? Depois fizemos uma viagem ao Lobito, regressámos a Luanda e eu pedi para me ir embora. Regressei a Lisboa de avião. Nessa época, já não tínhamos navios mercantes.

O último navio em que embarquei era angolano. Os navios pertenciam ao Estado».

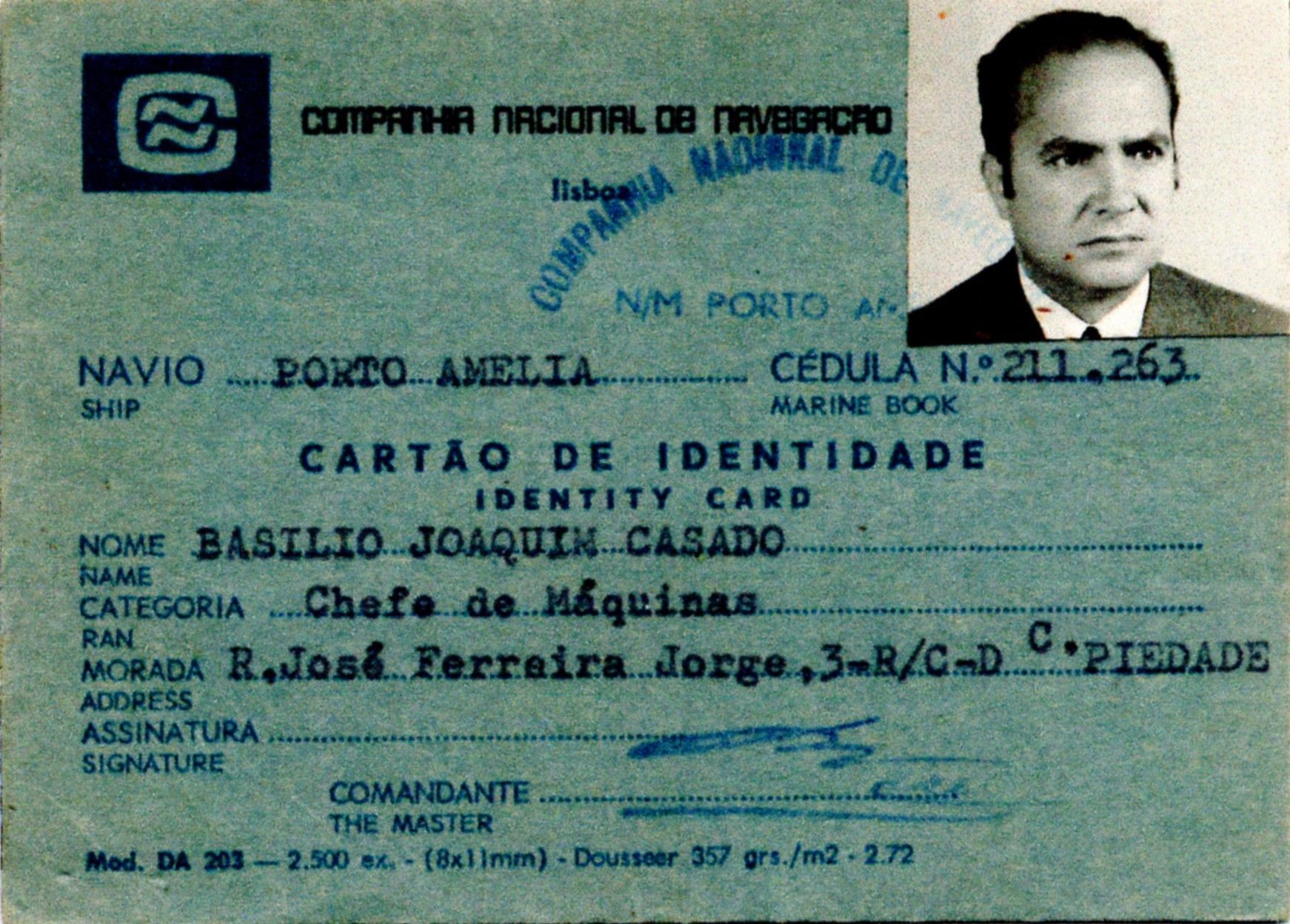

Até atingir a reforma residiu sempre na Rua José Ferreira Jorge, nº 3, r/c D, na Cova da Piedade. Após a reforma passou a residir na sua casa na Ericeira.

«Depois de estar reformado cheguei a ter aqui uma chata para ir à pesca com o Quirino, filho do Bartolomeu Arruda. Íamos os dois ao mar quando nos apetecia. Pescávamos com linha à mão.

Essa chata está no terreno do Joaquim Casado [Joaquim José Alexandre Casado] ao Norte».

Basílio Casado faleceu, na Ericeira, a 2 de Novembro de 2015.

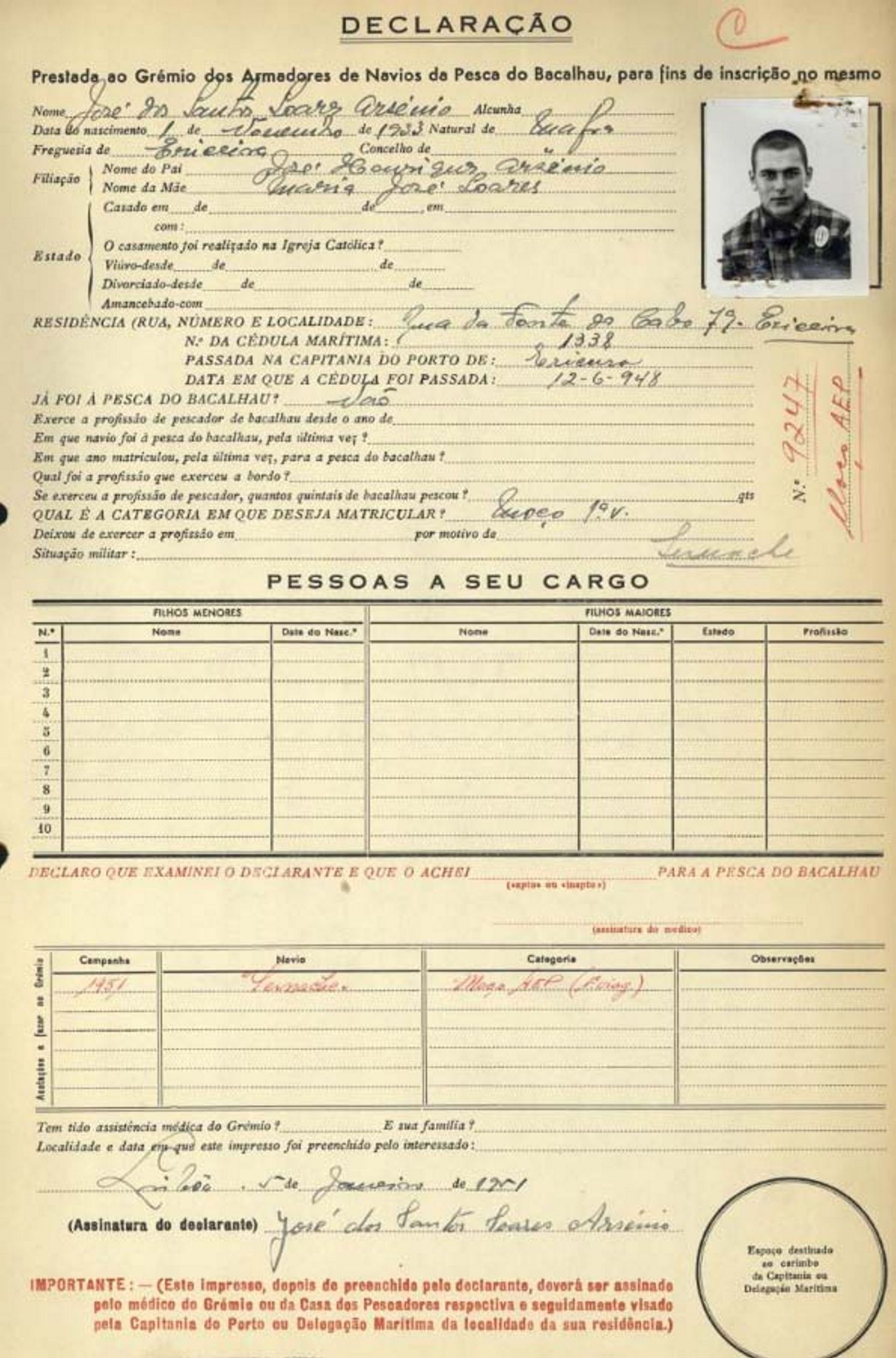

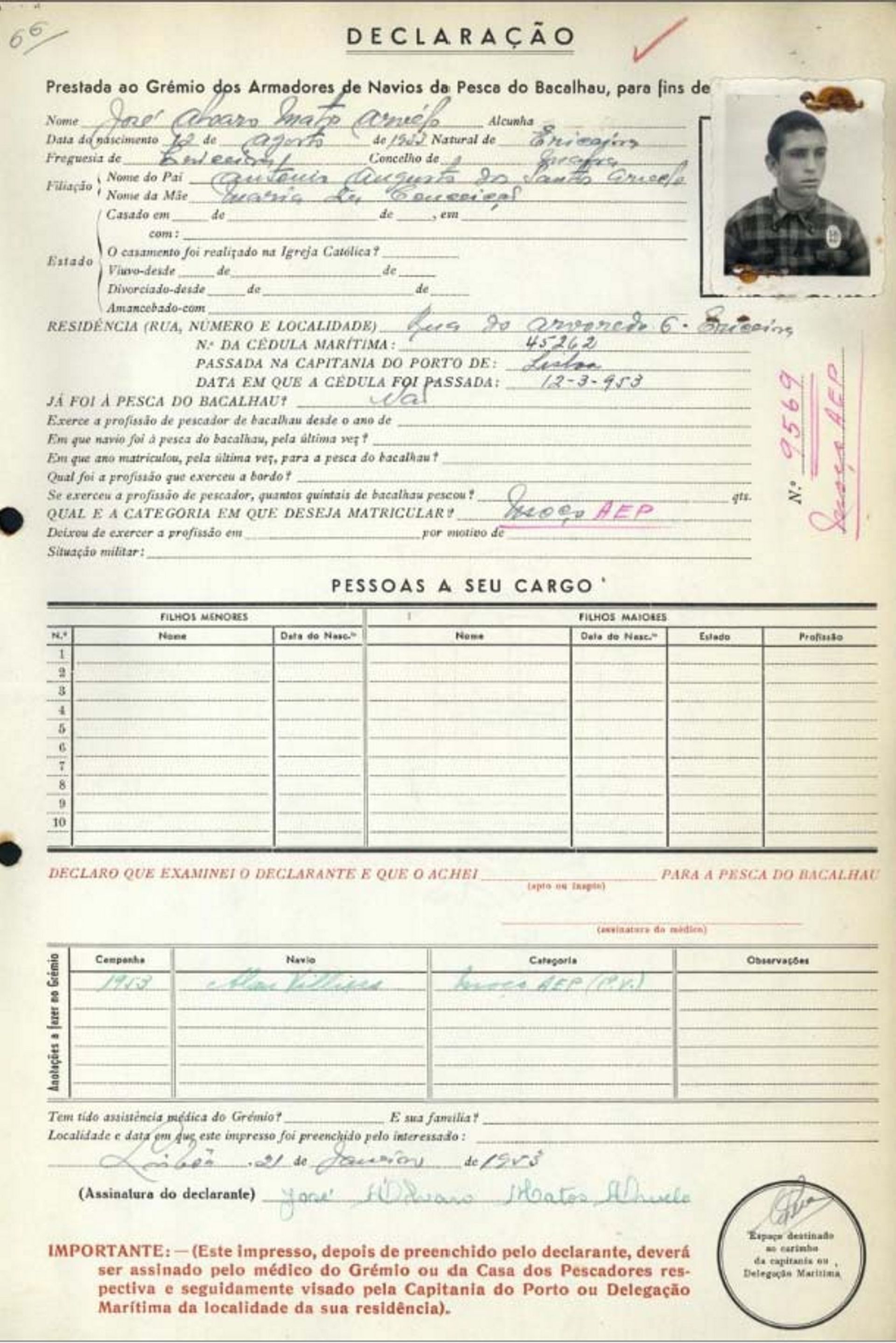

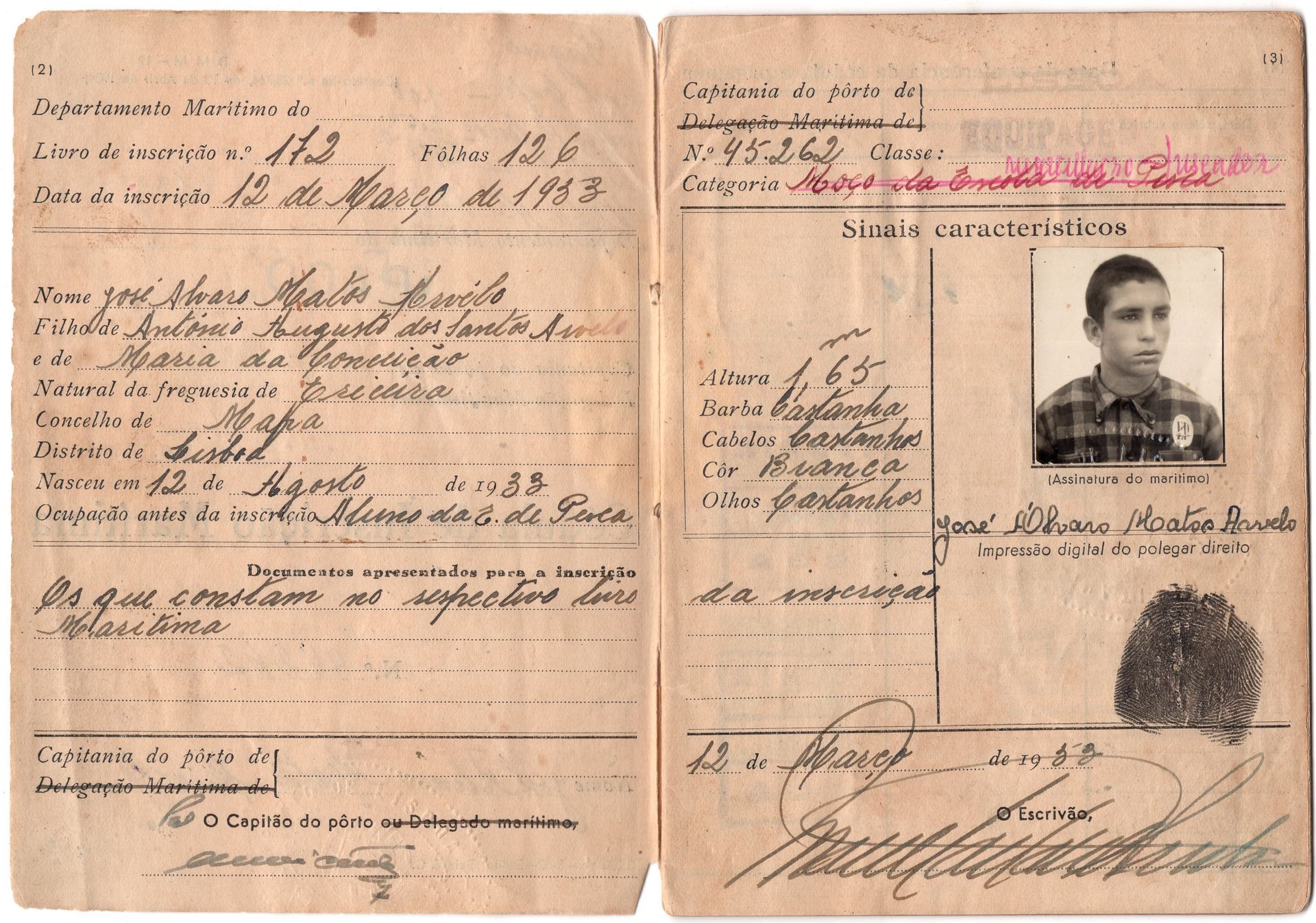

Fig. 2 Cédula de Inscrição Marítima emitida em 11.03.1944

Fig. 3 Cartão de Identidade de bordo do navio “Porto Amélia”

Fig. 4 Carta de Oficial da Marinha Mercante

Entrevista realizada em 26 de Outubro de 2012, na pequena sala de estar, na sua casa, na Ericeira. Documentos cedidos por Basílio Joaquim Casado e pelo filho João Basílio.

Francisco Esteves

As Tabernas da Ericeira

Do Norte para o Sul da vila.

A taberna, território profundamente masculino, era por excelência o local onde os pescadores jagozes davam largas à imaginação e ao ócio, contando as venturas e desventuras da dura vida do mar, enquanto bebiam um copo de tinto, que sendo inúmeras vezes “de três”, ultrapassava largamente em número, o cardinal três!

Foi igualmente local de aviação e de “arregimentação” das companhas. Algumas foram autênticos casinos, onde a “batota” era senhora e rainha.

Alguns proprietários foram os mais importantes armadores da pesca jagoz.

1 – Taberna da “Coelha”. Pertenceu a Maria Antónia Soares (“Maria Coelha”) e ao marido, Alfredo Vicente (“Alfredo da Coelha”). Mais tarde, passou para o seu filho, Manuel Vicente (“Manuel da Coelha”). Situava-se na Rua das Pedreiras, em S. Sebastião, no Bairro dos Pescadores ou das Fontaínhas, mais ou menos, ao lado da actual pastelaria “Solmar” (2014).

2 – Taberna do “Salsicheiro” (“Salcheiro” na pronúncia jagoz). Conhecida como Taberna do “Zé Rafael”. Situava-se junto à “Fábrica dos Pirolitos”, no início da Rua do Carmo, em frente ao Café Pastelaria “Narcibel”. No local funciona actualmente o restaurante “Os Arquinhos” (2014).

3 – Taberna do “Jasué” (na pronúncia jagoz). Em 1946, António Henriques (por alcunha “Peidas”), natural de Ribamar, abriu uma taberna na Rua do Arrabalde. António trabalhava em saibreiras e como areeiro, retirando areia dos rios. A mulher, Emília da Conceição, natural da Ericeira, tomava conta do negócio. O estabelecimento era conhecido por “Taberna do Peidas”.

Em 1958, António Henriques entregou o negócio ao filho, Josué Lourenço Henriques, que na altura fez obras no edifício. Josué nasceu a 17 de Outubro de 1938, na Ericeira. Foi trabalhar para Lisboa com doze anos como ajudante de marçano. Subiu os degraus de caixeiro a encarregado em vários estabelecimentos lisboetas desde Campo de Ourique à Praça da Alegria. Saiu da “Favorita”, na Praça da Alegria, para tomar conta da taberna do pai, a que chamou a “Pérola do Arrabalde”. Josué esteve à frente do negócio até 1998, altura em que se reformou.

No tempo do pai e nos anos cinquenta e sessenta «poucos petiscos se faziam. O dinheiro era pouco. Fazia-se peixe frito, isso, quase todas as tabernas tinham. Havia pevides, tremoços e amendoins».

O vinho tinto era adquirido em vários lados, no Sobral da Abelheira, na Meã e no Boco. A maior quantidade provinha do Sobral da Abelheira.

Josué Henriques ia provar e comprar o vinho para a taberna juntamente com o “Manuel da Coelha”, o “Zé Rafael” e o “Zé de Barros”. Pouco depois, o Norberto ia buscar o vinho na camioneta, levando os barris vazios limpos das várias tabernas.

«Naquele tempo, vendia-se pouco vinho branco. Era mais, era tinto.» Vendia vinho tinto, vinho branco, “Eduardinho [1]”, “ginja”, vinho abafado, branco velho (abafado com vinho branco, meio por meio), aguardente, cortado (aguardente com abafado, meio por meio), pirolitos, e, mais tarde, gasosas da “Ericeirense” [2].

Josué confeccionava salada de polvo. Tinha mercearia ao lado. Vendia queijos frescos e da Ilha e sandes. Às vezes, a mulher fazia uma feijoada de búzios. Eis a receita, que amavelmente nos cedeu – Os búzios são cozidos à parte. O feijão branco é posto de molho e cozido. Faz-se o guisado (refogado) com azeite, alho, cebola, louro e piripiri. Depois juntam-se os búzios e o feijão e tempera-se de sal a gosto. O filho Paulo Henriques, nascido a 28 de Agosto de 1967, na Ericeira, encontra-se ao leme do café. A taberna e mercearia situavam-se onde hoje é o Café “Pérola” (2014).

[1] Licor que teve origem numa mistura de licores que o palhaço “Eduardinho”, do Coliseu, habitualmente consumia na Ginjinha, das Portas de Santo Antão, de J. Manuel L. Cima & Herdeiros, estabelecimento existente na Rua das Portas de Santo Antão, nº 7, em Lisboa, desde o século XIX. Inspirada na mistura, a firma decidiu começar a produzir o “Eduardinho”. O sucesso do “Eduardinho” despoletou uma série de cópias, com nomes tão sugestivos como “O Pescador”, “Reizinho”, “Mulatinha”, etc.

[2] Os refrigerantes “Ericeirense” foram produzidos pela Fábrica de Refrigerantes Viúva José Alves dos Santos, situada em S. Sebastião.

4 – Taberna da “Peralta”. Pertenceu a Bernardino Gomes e Angelina Bernardes dos Santos (17.05.1916-30.07.1987), pais de Quintino António Gomes. Anteriormente, foi propriedade da avó de Angelina dos Santos, que tinha a alcunha “Peralta”. A “Peralta” era natural da Serreira, lugar da Freguesia da Freiria. A taberna situava-se no edifício da actual oficina do estofador Arnaldo Duarte, no Largo das Fontainhas (2014). Encerrou à perto de quarenta e poucos anos.

5 – Taberna do António Miranda. Era taberna e mercearia. Situava-se na Rua do Carmo, no lado sul, perto do enfiamento da travessa que dá para a estrada nacional.

6 – Taberna do “Joaquim da Casimira”. Era taberna e mercearia. Situava-se na esquina da Rua do Rio Calvo com a Rua Florêncio Granate, no Largo das Fontainhas. Actualmente é o Café padaria “Pãozinho das Marias” (2014).

7 – Taberna do “Marrafa”. Situava-se na Travessa do Cotovelo nº 2. Mais tarde, foi o Café “Nortada” (2014).

8 – Taberna do João Baptista. Pertenceu inicialmente a João Baptista. Em frente à porta, do outro lado da rua, tinha um macaco, atractivo exótico iconográfico do tempo.

Em 1948, António de Almeida Fontão e a mulher, Sofia Esteves Pereira Fontão, tomaram de trespasse a taberna a João Baptista por vinte contos, passando a chamar-se “Taberna do António Fontão”.

A taberna tinha um casão, onde Sofia e o marido guardavam os barris de vinho e onde faziam a água-pé. Vejamos um pouco da história da taberna nas palavras de Sofia Fontão – «Eu fazia os petiscos que o João Baptista fazia. Um era polvo à João Baptista. Cozia o polvo à parte. Depois cortava-o aos bocadinhos. Fazia os torresmos do toucinho. Punha o polvo cozido dentro. Cozia batatas à parte e depois deitava o molho e o polvo por cima das batatas. Era muito bom. Estive na taberna treze anos. Ao fim de treze anos, trespassei a taberna ao Tio Henrique Penicheiro (Henrique Pereira Canudo), que era mestre de pesca. Já estava farta da taberna até aos olhos. O Tio Henrique Penicheiro comprou a casa à viúva do Baptista.

Naquele tempo, as lanchas andavam à vela e a remos. Não tinham motores. O meu pai era mestre de pesca, vinha aí de Inverno com o barco e dava muito peixinho às lanchas. Apareciam gaivotas em volta do barco. Todas as lanchas gastavam da minha casa.

O Inverno era muito grande. As lanchas não iam ao mar. De Inverno, os pescadores gastavam copinhos de vinho fiado. Levavam para o mar vinho fiado e conservas e nós abonávamos o dinheiro para a isca. No Verão faziam contas e pagavam. O nosso lucro estava no rol. O rol era os copos que bebiam, os vinhos, as conservas, o dinheiro que emprestávamos. Abonávamos o dinheiro.

Como eram muitas lanchas, eu fazia uma malandrice. O meu marido quando era dia de contas não gostava de estar lá a aviar. Ia para a malhada apanhar navalhas e eu ficava ali. Ficava a aturar os bêbados. Eles eram muitos e queriam sempre um copinho de graça, pois pagavam a dívida. Quando fazia as contas, eu somava e fazia-lhes uma malandrice. Eu oferecia um copinho a todos. Eles ficavam todos contentes, mas assentava os copinhos e depois dizia-lhes – Fazem o favor de verem se está bem somado, pois eu não sei muito bem. Se eles fossem ver a conta diziam-me – Olha enganaste-te, mas eu tinha logo que dizer – Eu não disse para vocês verem! Mas eles nunca viam e diziam – A gente confia em ti! A gente confia em ti! E eu dizia – Vejam lá. Eu não sei muito bem de contas. Mentira! Era a malandrice que eu lhes fazia.

O meu marido comprava o vinho em armazéns aos saloios, longe daqui. Alugava uma camioneta e ia todos os anos com os barris comprar os vinhos nos arredores à Carvoeira, Boco, Valverde.

Eu e ele púnhamos um barril de 100 litros em cima de um cavalete de um metro. Vendíamos um barril de 100 litros de vinho tinto em dois dias. Vendíamos à medida e aos copos. Vendíamos um litro, meio litro, o garrafão de cinco litros. Vendíamos mais vinho tinto.

Quando era o dia da Espiga, eles estavam tesos, não tinham dinheiro, levavam o vinho e diziam que era para o rol. Eles diziam que era para a canta. Levavam cinco litros e dinheiro para irem comprar um coelho. O vinho de Inverno estava no rol.

Eu fazia petiscos. Eu fazia caracóis grandes de cebolada. Fazia mexilhão à catrafiam e de cebolada. Fazia pastéis de bacalhau, peixe frito. Às vezes encomendavam-me frango estufado ou abrótia estufada ou uma caldeirada.»

Eis algumas das receitas dos petiscos servidos na taberna confecionados pela Sofia.

Mexilhão à catrafiam – «Raspava os mexilhões, refogava a cebola às rodas em azeite com um bocadinho de colorau, metia os mexilhões, a abrir no molho da cebola. Não se põe água. Não se mete sal. A água do mexilhão tem sal».

Mexilhão de cebolada – «Faz-se bastante cebolada com tomate, colorau e bastante azeite. Cozem-se os mexilhões à parte, descascam-se e metem-se dentro daquela cebolada. Comem-se com batatas cozidas. Metem-se por cima das batatas cozidas».

Pastéis de bacalhau – «Escolhem-se as batatas que não se escangalham. Punha bastante cebola picadinha. Punha um bocadinho de pimenta. Desfiava o bacalhau com um garfo. Tirava as espinhas e punha num pano branco para ficar bem “desfiadinho”. Dobrava o pano e desfiava o bacalhau no pano. A massa do bacalhau tinha de ficar rijinha. Não se põem muitos ovos senão a massa fica “empapassada”. Leva tanto de batata como de bacalhau. Têm de se fritar, bem “fritinhos” para não ficarem moles no outro dia.

Vendíamos vinho branco, vinho tinto, cortadinhos (o cortadinho era vinho branco com vinho abafado), aguardente, Eduardinho, ginjinha com elas ou sem elas, amêndoa amarga, pirolitos, laranjadas, “traçadinhos” (vinho misturado com gasosa).

O Henrique "Penicheiro" fez obras e alugou a taberna ao “Zé Quina” (José do Carmo Silva), depois ao Casa Pia, a um da Feira Popular e a outro que era sapateiro. Estes quatro estiverem na taberna depois das obras, a minha casa era antiga».

Em 7 de Agosto de 1952, António de Almeida Fontão comprou a Feliciano Coelho a chata “Maria Albina da Nazaré” e denominou-a “Albano Fontão”, registando-a com o nº E103L. Tinha 0,699T de arqueação e destinava-se à pesca local. Esta embarcação foi construída por Silvino Duarte Marçal em 1945. Depois de pertencer a vários proprietários acabou destruída pelo mar na noite de 21 de Fevereiro de 1966.

A taberna situava-se na Rua de Baixo nº 6, a Norte da “Taberna do Andorinha da Rua de Baixo” do lado Nascente.

9 – Taberna do “Andorinha” ou “Andorinha da Rua de Baixo”. Foi propriedade de Manuel dos Santos Caré e da sua mulher Teresa de Barros Caré, que a manteve em actividade alguns anos, após a sua morte em 1926. Mais tarde, pertenceu a Domingos Gomes Salvador (por alcunha “Domingos da Açúcar”), casado com Beatriz Conceição Gomes. O vinho era adquirido aos saloios. Os fregueses entretinham o ócio, jogando ao dominó e às cartas no intervalo dos “copos”. Era frequentada principalmente por pescadores. Vendia somente a fase líquida.

Nessa época era conhecida por “Taberna do Domingos da Açúcar”. O filho, José Gomes Salvador, seguiu os passos do pai (ver Taberna do “Zé da Açúcar”). Passou depois para Francisco da Silva Martins (por alcunha “Andorinha”), que, passados alguns anos, adquiriu também a Taberna do “Andorinha de Cima” (ver “Taberna da Carolina”).

Francisco Martins foi igualmente um importante empresário marítimo. Em 24 de Abril de 1945, comprou a José António Tomé a embarcação “Maria Regina” registada com o nº E55F. Tinha 1,671T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 30 de Novembro de 1945, comprou a Manuel Lopes Brioso a lancha “Maria Zelinda” registada com o nº E10F. A lancha foi construída nesse ano por José da Luz Pardal e denominava-se “Há-de Ser o Que Deus Quiser”. Tinha 1,920T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 18 de Janeiro de 1965, os herdeiros de Francisco Martins venderam a lancha a Victor Martins Mira. Estava equipada com um motor “Alvin” de 4,7 H.P. Em 11 de Outubro de 1949, Francisco da Silva Martins comprou ao carpinteiro construtor naval João da Luz Pardal a embarcação “Pérola da Ribeira” registada com o nº E155L. Tinha 2,675T de arqueação. Em 15 de Dezembro de 1949 foi autorizada a instalação de um motor “Albin” de 9 H.P. Destinava-se à pesca local com anzol à linha. Posteriormente o motor “Albin” foi substituído por um “Conventry Victor” de 9/11 H.P. Em 11 de Outubro de 1949, comprou ao carpinteiro construtor naval João da Luz Pardal a embarcação “Rainha da Praia” registada com o nº E156L. Tinha 1,124T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca local com anzol. Em 5 de Junho de 1952 foi vendida a Rodrigo Bispo. Em 28 de Fevereiro de 1952, Francisco da Silva Martins registou a embarcação “Pérola da Ericeira” com o nº E174L que mandara construir ao construtor naval Policarpo Vicente Isaac. Tinha 3,807T de arqueação. Estava equipada com um motor “Solo” de 12 H.P. e destinava-se à pesca local a anzol à linha. Em 9 de Julho de 1952, registou a chata “Andorinha” com o nº E182L que mandara construir ao construtor naval Policarpo Vicente Isaac. Tinha 0,437T de arqueação e destinava-se a auxiliar de uma lancha de pesca local.

O edifício onde se situava a taberna foi comprado pelo Arquitecto Santa-Rita, pertencendo actualmente à sua família. Localizava-se na Rua de Baixo, próximo do Forte da Natividade.

10 – Taberna do “Carteiro”.

Lucinda da Conceição Dias

A taberna pertenceu à mãe de Artur Neves, Lucinda da Conceição Dias. O pai, António Fernandes Neves, foi carteiro na Ericeira. Lucinda Dias esteve longas décadas ao leme da taberna.

António Neves adquiriu a Serrão Franco a mesa onde o Rei D. Manuel II teve a última refeição na Ericeira, antes da fuga para o exílio. Após a refeição, partiu dali para embarcar na Praia da Ribeira. A referida mesa, hoje na posse do neto, António José Neves, esteve muitos anos ao serviço na taberna. Alguns anos mais tarde, o estabelecimento passou a denominar-se “Taberna do Fontão”, quando passou a ser propriedade de Joaquim de Almeida Fontão. Actualmente (2021), o estabelecimento chama-se a “Taberna”. Paula Rocha Lourenço (Paula “Minhoca”) mantém-se ao leme do estabelecimento, há 36 anos. É a única taberna histórica da Vila ainda no activo.

Para disfrutar e emular um pouco a memória marítima jagoz de outros tempos, recomendo ao leitor mais atrevido que peça um pastel de bacalhau, confecionado pela Paula, e um copo de “três” tinto, naturalmente!

11 – Taberna da Carolina. A taberna pertenceu a Francisco da Silva Martins (por alcunha “Andorinha”). Francisco Martins foi proprietário das tabernas “Andorinha de Cima” e “Andorinha da Rua de Baixo”.

A “Taberna do Andorinha de Cima” passou depois para Mário Lourenço (“Mário dos Táxis”) e, cerca de 1954, para Joaquim Leandro e sua mulher Carolina Franco Alberto.

O estabelecimento passou a chamar-se Taberna da Carolina. Joaquim Leandro faleceu em 1974, ficando ao leme da taberna, Carolina Alberto, sua filha, e o genro José Lei, que faleceu em 18 de Abril de 1974. Em face destes acontecimentos, ainda em 1974, o seu filho Carlos Leandro (“Carlos da Carolina”), ao tempo pescador em Cabo Branco, regressou à Ericeira para prosseguir o negócio da família. A taberna teve uma longa tradição do jogo do “Chinquilho”.

Os vinhos eram comprados no Pobral, Valverde, Carvalhal e Boco. De acordo com o relato de Carlos Leandro – «Era ali para aqueles lados que tirava o vinho (tinto). Íamos, eu, o Marrafa, o “Ti” Procópio e o “Manuel da Coelha”, em sociedade os quatro.» Normalmente, iam a um Sábado ou a um Domingo, provar o vinho. Se fosse bom faziam um contrato e mais tarde iam recolhê-lo. E prossegue – «O vinho branco ia quase sempre buscá-lo ao “Zé do Casal” em garrafões, porque naquela altura vendiam-se poucas bebidas brancas, tanto faz cerveja como vinho branco. Vendia-se vinho tinto, vinho abafado, “cortados” (metade, metade, aguardente e “Eduardinho”), branco velho, (metade, metade, vinho branco e “Eduardinho”) e aldrabão (gasosa, casca de limão, ginja ou “Eduardinho”)».

Serviam como petiscos, caracóis, «peixe frito que a minha sogra às vezes trazia (moreia, carapau), codornizes, bifanas. O nosso forte era caracóis. Os caracóis eram lavados. Bem lavados. Depois iam para dentro da panela com água só à superfície deles. Depois deixava-se estar um bocadinho, punha-se no lume brando para eles saírem. Depois de eles estarem saídos, quando começasse a ferver punha-se alho, piripiri e louro. Depois de estarem cozidos é que se punha o sal».

A taberna fechou em 1989, altura em que “Carlos da Carolina” se reformou. Situava-se na Travessa da Rua do Norte.

12 – Taberna do “Zé de Barros”. Em 1940, Luís Pina Júnior (por alcunha “CP”) veio da Remonta de Mafra reabrir a taberna que pertencera a Elisiário Bernardino e que ao tempo se encontrava encerrada.

Luís Pina foi vendedor na lota da Ericeira e empresário marítimo. Em 12 de Abril de 1946, mandou construir a chata “Elder” ao construtor naval José dos Santos Caré e registou-a com o nº E128L. Tinha 0,980T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 11 de Abril de 1952, vendeu a referida chata a Francisco Martins Rodrigues que a denominou “Valentina Dias”. Em 12 de Maio de 1947, Luís Pina comprou, a João Jacinto Morais Júnior, a chata “Santa Maria”, registada com o nº E101L. Tinha 0,696T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira com anzol. Em 14 de Janeiro de 1952, Luís Pina vendeu a embarcação a Vitorino Dias que a denominou “Zezito”.

Na “Taberna do CP”, como ao tempo era conhecida, trabalhavam a mulher, Aurora da Conceição, e a filha, Visitação da Conceição.

Os vinhos eram adquiridos na região – Pobral, Sobreiro, Achada, Carvoeira, Valverde, Carvalhal. Para comprar e avaliar os vinhos juntavam-se duas ou três tabernas, mandavam medir o grau do vinho e depois iam prová-lo. Visitação ainda se «lembra de o pai ir com o “Zé da Severa”, que tinha restaurante e taberna.»

Na taberna serviam-se caldeiradas, peixes fritos (carapaus, sardinhas, muito peixe-espada), pataniscas de carapau pequenininho, pataniscas de bacalhau e pataniscas de mexilhão.

Visitação revela-nos a receita das pataniscas – «Fazia uma massa de farinha e punha salsa picada, cebolinha picada, ovos, conforme a porção, pimenta. Era tudo muito bem “batidinho”, e depois ia a fritar. Aparecia o cliente, havia polvo cozido. Fazia o que eles quisessem. Polvo frito e salada de polvo». Vendia-se vinho tinto, vinho branco, vinho abafado, “Eduardinho”, pirolitos, «a gasosa da terra», e aldrabões (gasosa, casca de limão e “Eduardinho”). Foi um dos santuários do jogo da “batota”. Luís Pina reformou-se e passou a taberna a “Zé de Barros” (José Barros Neves). Situava-se na confluência do Largo Jaime Lobo e Silva com a Travessa da Misericórdia.

A taberna do “Zé de Barros” foi uma das catedrais da Caneja de Infundice. Neste local foram iniciados no ícone da gastronomia jagoz muitos dos jornalistas que posteriormente ajudaram a divulga-la na imprensa lisboeta. A esposa Lucemar Neves era a cozinheira de turno. A tasca do “Zé de Barros” foi durante muitos anos pousio da tertúlia jagoz denominada “Grupo Os Treze”. Actualmente (2012), é o restaurante “Taberna do Fado”.

13 – Taberna do “Carranca”. A taberna pertenceu a “Júlio da Carranca” (Júlio Francisco de Carvalho que também era proprietário da pensão “Estrela”, na Rua 5 de Outubro, em frente da actual drogaria “Bernardino”. Tinha casa de pasto e quartos. Por que na taberna não entrava ninguém com menos de dezoito anos era considerada na vila uma taberna “selecta”. Júlio de Carvalho faleceu em 30 de Agosto de 1958. Situava-se na Travessa do Lobo.

14 – Taberna do “Zé da Márcia” (Márcia Alves). José Ruivo, conhecido por “Zé da Márcia”, era natural da Assenta. Na década de 1940, veio para a Ericeira abrir um negócio de velharias.

Em 1952/53, José Ruivo abriu a taberna, casa de pasto e pensão. O estabelecimento tinha portas para as duas ruas. Esta taberna esteve activa até ao início da década de 1960. Márcia Alves era prima direita de Raul Duarte Gomes, proprietário do Hotel de Turismo da Ericeira. Os netos de José Ruivo, João Pedro e Francisco, são hoje os proprietários dos restaurantes “Tik Tak” e “Tik Tapas”. Situava-se na Rua da Misericórdia, na esquina com a Travessa do Lobo.

15 – Taberna do Afonso (da “Rosa do Adro”). Há cerca de um século, a taberna pertenceu a Hilário dos Santos Pereira (por alcunha “Hilário Cacum”). Januário Lucas, pai de Afonso da Silva Lucas, natural da Freiria, foi proprietário da “Taberna da Rosa do Adro”, situada na Rua da Procissão junto ao adro da Igreja Paroquial. Antes de 1940, Afonso Lucas, que herdara a taberna, saiu dali para tomar de trespasse a “Taberna do Melgueira”, que se situava em frente à Capela de Santo António, no edifício que ainda hoje pertence à família de José dos Santos Caré Júnior. Ali nasceram os três filhos de Afonso Lucas e de Conceição Adelaide Pereira, sua esposa.

Afonso Lucas, que deitou a mão aos mais diversos negócios para defender a vida, explorou, desde 1948, o negócio de iluminação e lançamento de fogo-de-artifício para festas e arraiais populares, após ter pertencido à comissão das Festas em Honra de Nossa Senhora da Nazaré nesse mesmo ano, aproveitando o remanescente das iluminações contratadas para os festejos. Teve um negócio de ferro-velho e velharias. Foi sócio de Raul Duarte Gomes, no negócio de transporte de vendedeiras de peixe e o mais importante e inovador empresário marítimo jagoz.

Em 16 de Junho de 1936, Afonso Lucas registou, com o nº E58F, a embarcação “Rosa do Adro”. Tinha 1,077T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 27 de Novembro de 1942, foi mandada desmanchar.

Em 5 de Maio de 1941, comprou a embarcação “Boa Viagem” a Francisco Gualdino. Foi registada com o nº E42F e tinha 1,105T de arqueação bruta. Destinava-se à pesca costeira e era movida a vela e remos. Vendeu-a em Maio de 1942, tendo sido registada na Capitania do Porto de Peniche.

Em 27 de Agosto de 1941, registou, com o nº E34F, a embarcação “Cabo Mondego” que adquiriu a Procópio da Cunha Padrão. Tinha 1,365T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. No mesmo dia, registou, com o nº E104F, a embarcação “Estrela do Mar” que adquiriu igualmente a Procópio da Cunha Padrão. Tinha 1,765T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 15 de Abril de 1943, o registo desta embarcação foi transferido para a Delegação Marítima de Cascais.

Em 16 de Abril de 1942, registou, com o nº E126F, a lancha “Maria Helena” que adquiriu a Jacinto Gomes Ferreira. Tinha 1,765T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Esta lancha, construída por José da Luz Pardal, chamava-se anteriormente “Senhora das Dores”. Em 18 de Maio de 1943, Afonso Lucas vendeu-a a Joaquim Rodrigues que a baptizou “Matilde” e a registou com o nº E36C.

Em 30 de Março de 1943, fez registar, com o nº E142F, a embarcação “Victor Afonso” que adquiriu a António Gomes Ferreira. Tinha 2,216T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Em 4 de Novembro de 1944, Afonso Lucas equipou a embarcação com um motor “Baudouin” de 5 H.P. (“Horse Power” – Potência do motor expressa em cavalos). Em 9 de Abril de 1956, foi autorizada a substituição do motor “Baudouin” por um “Albin” usado de 9 H.P. No mesmo dia, registou, com o nº E139F, a lancha “Maria Helena” que adquirira a José da Luz Pardal. Tinha 1,723T de arqueação bruta, era movida a vela e remos e destinava-se à pesca costeira. Afonso Lucas vendeu a embarcação, em 7 de Maio de 1946, a Filipe Duarte Abrantes e Manuel Gravato da Silva, moradores no Vale do Carregado, Vila Franca de Xira, que a denominaram “Ericeira”.

Em 3 de Janeiro de 1946, Afonso Lucas registou o barco, feito por Policarpo Vicente Isaac, denominado “Januário Lucas”, movido a vela, remos e motor, matrícula nº E122L, e destinado à pesca costeira. Em 26 de Maio do mesmo ano, este barco foi equipado com um motor espanhol da marca “Solo” de 8 e 1/3 H.P. Em 23 de Março de 1956, foi autorizado a substituir o motor “Solo” por um “Petter” de 10/12 H.P. Em 4 de Outubro de 1979, o barco foi registado em Vila Franca de Xira com o nº VX563L e a denominação “Juventude”.

Em 6 de Fevereiro de 1947, adquiriu a Policarpo Vicente Isaac, residente na Nazaré, a embarcação “D. Maria Helena”. Foi construída em 4 de Abril de 1932 e acabada de reconstruir por Mestre Policarpo, em 6 de Fevereiro de 1947. Ficou registada com o nº E141L. Estava equipada com um motor alemão “Karl-Erik” de 5 e 1/3 H.P. Destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 19 de Agosto de 1950, naufragou ao largo da Ericeira.

Em 3 de Setembro de 1949, comprou a Policarpo Vicente Isaac, residente na Nazaré, a embarcação “D. Conceição Lucas”. Ficou registada com o nº E154L e tinha 2,880T de arqueação bruta. Tinha um motor sueco “Albin” de 9 H.P, 1.500 r.p.m., 180kg de peso e o consumo horário de quatro litros. Destinava-se à «pesca local com anzol.» Em 26 de Março de 1956, Afonso Lucas vendeu-a a Agostinho da Silva que a denominou “Nato”. Em 3 de Abril de 1956, foi autorizada a substituição por um motor “Sanofi” de 10/15 H.P. Em 25 de Maio de 1959, Agostinho Silva vendeu-a a Alberto de Matos Franco que a denominou “José Alberto”. Estava equipada com um motor “Albin” de 9 H.P.

Em 27 de Novembro de 1951, Afonso Lucas comprou a Gregório da Silva a embarcação de pesca local “Peixe Espada”, nº E85L, anteriormente denominada “Boa Viagem” e “Santa Luzia”. Tinha 1,313T de arqueação bruta. Em 15 de Março de 1984, o registo foi cancelado porque «estava desaparecida há mais de dois anos.»

Em 26 de Março de 1956, Afonso Lucas adquiriu a Bernardino de Matos a lancha, de «pesca local com linha e anzol», denominada “Maria Helena”, com 1,660T de arqueação e matrícula nº E54L. Foi acabada de construir em 22 de Agosto de 1941 por José da Luz Pardal e registada por Bernardino de Matos com o nome “Flôr de Maria”. Em 15 de Março de 1984, o registo foi cancelado, porque «estava desaparecida há mais de dois anos.»

Em 1954-55, Afonso Lucas foi o introdutor do primeiro tractor na Praia da Ribeira (da marca “Ford”) para fazer as puxadas dos barcos, que até aí eram efectuadas por juntas de bois, tudo isto depois da primeira tentativa frustrada de um negociante da Carvoeira, um par de anos antes, à semelhança do que tinha visto em Peniche e na Nazaré. O filho, Victor Lucas, foi o primeiro tractorista da Praia da Ribeira. No início, os pescadores ericeirenses reagiram negativamente a esta inovação. O filho Januário seguiu os passos do irmão e foi igualmente tratorista na praia.

Victor Afonso Pereira Lucas nasceu a 25 de Maio de 1939. Fez a quarta classe, na Ericeira, com os professores “Miss Macaca” (Maria da Conceição Figueiredo, natural da Madeira) e Botelho. Foi um dos melhores alunos da sua turma.

Em 1958, Victor Lucas casou com Maria Irene Ferreira Freire Lucas, nascida em 1940. O casal viveu sempre com os pais de Victor, no edifício da taberna. Victor Lucas trabalhou com o pai, enquanto este foi vivo. Em 1986, sucedeu ao pai no leme da taberna.

No início, os vinhos eram adquiridos na Achada, Póvoa, Sobral da Abelheira, Montelavar, Barreiralva, Freiria, mais tarde, em S. Mamede da Ventosa e, por fim, em Olhalvo.

A taberna vendia fruta, caras de bacalhau, línguas, sames, água-pé (na época) e atum de barrica. Victor, o irmão Januário e o pai iam comprar o atum de barrica a Vila Real de S. António, no Algarve. O fornecedor era o Sr. Arménio Cardoso. Entre Setembro e Março iam mensalmente carregar cerca de uma tonelada de atum de barrica ao Algarve, que depois vendiam pelos arredores, nas feiras e à saída da missa junto às igrejas, aos Domingos.

Os petiscos da taberna incluíam, para além do atum de barrica, torresmos, pastéis de bacalhau, couratos (preparados e temperados por Maria Irene e assados no carvão por Victor Lucas, num grelhador situado em frente do estabelecimento) e peixe frito (peixe-espada, raia, sardinhas e carapaus). Foi um dos locais históricos onde era possível manducar a Caneja de Infundice. Foi das últimas tabernas históricas ericeirenses a encerrar a porta. Faleceu em 2003.

16 – Taberna do Procópio (“Pricópio” na pronúncia jagoz). Até 1940, a taberna pertenceu a Firmino Pirata, sendo conhecida como a “Taberna do Pirata”. Nesse ano, passou para Augusta da Conceição Mano que foi taberneira durante cerca de dois anos.

Em 1942, o estabelecimento passou para a filha Gertrudes Caseiro, mãe de Procópio Fernandes Mano (12.05.1912-25.08.1994). Pouco depois, passou para a irmã Augusta Caseiro. Nessa época vendia apenas vinho tinto e aguardente. De Augusta Caseiro a taberna passou para o sobrinho Procópio Fernandes Mano.

Entre 1942 e 1944, Procópio Fernandes Mano, que até aí andava embarcado na pesca do arrasto em Cabo Branco, casou com Maria Regina Martins Mano (22.03.1922-02.01.1981). O casal teve dois filhos, Maria Raquel Martins Mano Pinto, nascida em 13 de Fevereiro e 1946, e Horácio Martins Mano, nascido em 10 de Fevereiro de 1949, na Ericeira.

Horácio Mano fez a quarta classe com doze anos, pois entrou para a escola aos oito. Após terminar a instrução primária foi ajudar o pai na taberna. Aos dezoito anos tirou a cédula marítima e embarcou no navio “Amélia de Melo”, durante dois anos.

Em 1969, assentou praça do RAL1, em Lisboa. Após a recruta e instrução fez uma comissão de serviço na Guerra Colonial em Angola, durante dois anos. Em 1972, regressou de África e voltou ao trabalho na taberna.

Em 1975, casou com Lídia Maria Sardinha dos Santos Mano. Em 1981, Maria Regina faleceu e Maria Raquel ficou com o pai e o irmão na taberna, «a fazer as vezes da mãe». Em 1984, a taberna passou para Horácio Mano.

Horácio fechou o estabelecimento e trespassou o negócio a “Miguel Luís da Custódia”, que ao tempo abriu um restaurante. Fechou a taberna porque estava cansado e saturado, pois não tinha Sábados nem Domingos, trabalhava desde as 7h até as 22h 30m. Durante o dia, a única altura em que saía à rua era às 7h da manhã para ia comprar o pão.

No início, a taberna abria às 4h e 30m para aviar as peixeiras, que depois seguiam para a venda nos arredores.

O vinho de barril era adquirido a adegas particulares nos arredores da Ericeira. No início, na Achada, Sobreiro, Arrebenta, Cheleiros (Carvalhal e Boco) e Sobral da Abelheira. Mais tarde, quando os vinhos das adegas começaram a rarear, passaram a comprar a armazenistas, na Venda do Pinheiro (Carlos) e Ribeira de Pedrulhos (Moleiros). Procópio Mano chegou a engarrafar vinho para alguns clientes.

Procópio tinha um alcoómetro com que determinava o grau alcoólico dos vinhos. Os comerciantes traziam uma amostra de vinho para ser avaliado em garrafas. Maria Raquel provava o vinho, para dar ou não a sua aprovação para a aquisição do mesmo. Chegaram a vender, por dia, dois barris de cem litros.

Horácio ia às adegas provar o vinho e se gostasse fechava o negócio. Acordava uma data para voltar e carregar o vinho para a taberna com o sogro.

Na taberna vendia-se aguardente, vinho tinto, vinho branco, vinho abafado, ginja, “Eduardinho” e o branquinho velho. O último era uma mistura de “Eduardinho” com vinho branco. Vendiam mais da parte da manhã às pessoas que vinham ao mercado à Ericeira. Houve uma altura em que vendiam dois tipos de vinho, um mais barato e outro mais caro.

A taberna para além da fase líquida comercializava também sólidos. As receitas de Maria Regina foram gentilmente cedidas pela filha Maria Raquel, que as confeccionou diariamente durante alguns anos.

Vamos conhecer as célebres pataniscas de bacalhau na primeira pessoa: «As pataniscas eram fritas, numa frigideira negra de ferro, em óleo. O bacalhau demolhado cru era aberto e cortado em quadrados. Passava o bacalhau por farinha sem fermento e ovo (dois ovos) e deitava na frigideira. Para a patanisca ficar baixinha e estaladiça, o segredo estava na fritura. O segredo era pôr o bacalhau envolvido na farinha com uma colher, lentamente na frigideira, esticando a farinha enquanto fritava. A minha mãe fazia as pataniscas com muito carinho.»

Raquel recorda com alguma emoção – «O “Xico Cómico” (Francisco José Baptista Gomes de Oliveira), irmão do João “Pintalim”. Era um grande fã das nossas pataniscas. Quando me encontrava na rua perguntava-me sempre pela receita das pataniscas.» E acrescenta – «A taberna tinha clientes de fora que vinham de propósito para comer as pataniscas».

As pataniscas eram vendidas durante o período da manhã, ao fim-de-semana. Durante o Verão confeccionavam pataniscas todos os dias.

A carne assada em tacho de barro: «A carne confeccionava-se com lombo de porco da parte da pá. Era uma das especialidades da casa, juntamente com as pataniscas. A minha mãe punha alho, louro e sal dentro da carne e massa de colorau, vendida em bisnaga, vinho branco, banha de porco e azeite. Cobria-se a carne com água, muita água. Ficava a apurar até reduzir o molho». Ultimamente, Maria Raquel acrescentava cenoura.

Vendiam ainda bacalhau assado, codornizes fritas e peixe frito (arraia, fanecas, carapaus e sardinhas). Raquel recorda ainda – «O Armando Pina era um grande apreciador das codornizes fritas». Aos Domingos à tarde vendiam pires de dobrada com feijão, que tinha clientes fiéis. «Quando a minha mãe faleceu deixámos de vender a dobrada».

Mais tarde, Horácio passou a vender orelha de porco (cozida, cortada aos pedacinhos, temperada com azeite, vinagre e coentros), queijos frescos e queijo da Ilha.

Os clientes frequentavam a taberna para ouvir telefonia, principalmente as “rádio novelas”.

Era através da telefonia do “Procópio” que, no início dos anos cinquenta, as traineiras de sardinha oriundas de Peniche, nos meses de Verão anunciavam, à noite, a sua chegada à vila. Quando as traineiras aportavam, «o “Ouriço” (João da Luz) ia na chata buscar a sardinha». Os tripulantes das traineiras com o dinheiro da venda das sardinhas chegavam a esgotar certos víveres nas lojas da vila.

Nessa época, a Ericeira foi palco de uma acrescida agitação social, tornando-se uma fervilhante vila cosmopolita. O “Procópio” foi das primeiras tabernas a ter televisão.

Procópio Mano foi empresário marítimo e proprietário de várias lanchas de pesca. Recebia a parte do pescado atribuída ao barco e contratava os arrais, desenvolvendo significativamente a pesca artesanal ericeirense. Manteve a frota pesqueira até 1972.

Em 11 de Outubro de 1945, Procópio Mano adquiriu a lancha “Gracinda” a Sebastião e Eduardo Jorge. Tinha o nº de registo E3C, 1,737T de arqueação bruta, destinava-se à pesca costeira e era movida a vela e remos. Em 11 de Agosto de 1948, vendeu-a a Frederico Henriques Côcô que a denominou “Vanda”. Em Maio de 1950, a lancha foi equipada com um motor da marca “Albin” de 4,7 H.P.

Em 9 de Julho de 1946, comprou a lancha “Maria Raquel” a Álvaro Bernardino. Foi registada com o nº E30L, tinha 1,264T de arqueação, era movida a vela e remos e destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 30 de Agosto de 1949, foi vendida a Felisberto Pereira da Silva e passou a denominar-se “Maria Augusta”.

Em 30 de Dezembro de 1949, Procópio Mano comprou, a Honestalda da Conceição Gomes, a lancha “Maria Raquel”, antes denominava “Almerinda”, com o nº de registo E88L. Tinha 1,616T de arqueação bruta, movia-se a remos e vela e destinava-se à «pesca local com anzol.» A 18 de Janeiro de 1960, foi abatida por se encontrar em mau estado.

Em 7 de Março de 1949, Procópio Mano registou a lancha “Horácio”, com o nº E151L, que encomendara a João da Luz Pardal, da Assenta. Tinha 2,580T de arqueação bruta, era movida a vela, remos e motor e destinava-se à «pesca costeira com anzol à linha.» Em 26 de Abril de 1949, foi equipada com um motor “Albin” de 4,7 H.P., com 73kg de peso e 1.500 r.p.m. Em 6 de Maio de 1960, o motor “Albin” foi substituído por um “Petter” de 12 cavalos. Em 17 de Junho de 1960, foi vendida a Augusto Castela Soares, passou a denominar-se “Raquel Maria” e mantinha o motor “Petter” de 12 H.P.

Em 8 de Junho de 1949, adquiriu a lancha “Horacinho” ao construtor naval da Assenta, João da Luz Pardal. Tinha o nº de registo E153C, 1,960T de arqueação e movia-se a vela e remos. Em Agosto de 1949, foi equipada com um motor “Albin” de 4,7 H.P., com 75kg de peso e 1.500 r.p.m. Em 6 de Junho de 1966, foi vendida a Francisco Matos Ferreira e José Pereira Sampaio, residentes em Alhandra, e estava equipada com um motor “Albin” de 7,5 H.P.

Em 11 de Agosto de 1948, Procópio Mano adquiriu, a Frederico Henriques Côcô, a lancha denominada “Raquel”, com o nº de registo E70L, movida a vela e remos e destinada à «pesca costeira de anzol.» Tinha 1,357T de arqueação bruta. Em 6 de Fevereiro de 1953, foi vendida a João da Luz e passou a denominar-se “Tempestade”.

A lancha “Zélita”, com o nº de registo E168L, pertenceu sucessivamente a Agostinho dos Santos, Sebastião José de Sousa Dinis e Alberto Matos Franco, que a denominou “Zizi”. Em 12 de Setembro de 1950, Alberto de Matos Franco vendeu a “Zizi”, com o nº de registo E168C, a Procópio Mano. Foi construída por José da Luz Pardal. Tinha 2,500T de arqueação e estava equipada com um motor “Buch” de 6 H.P.

Em 12 de Setembro de 1959, a lancha “José Alberto”, anteriormente denominada “Conceição Lucas”, com o nº de registo E154L, foi vendida por Alberto de Matos Franco a Procópio Mano. Tinha 2,880T de arqueação bruta e estava equipada com um motor “Albin” de 9 H.P. Em Abril de 1960, o motor “Albin” foi substituído por um “Petter” de 15 H.P. (ver Taberna do Afonso) Em 30 de Outubro de 1967, Procópio Mano vendeu-a ao pescador jagoz José Álvaro Matos Arvelo.

A taberna era frequentada por todos os estratos sociais. Situava-se no Largo da Fonte dos Golfinhos. Actualmente (2012), é o restaurante snack-bar “O Cantinho da Noémia”.

17 – Taberna do Camarão. João Francisco Calhandro abriu a taberna “Pérola do Mercado” em frente do mercado. O filho Vasco da Luz Calhandro continuou a obra do pai. Em 1942, Visitação da Conceição, filha do “CP” (ver Taberna do Zé de Barros”), casou com Vasco Calhandro. Visitação Calhandro diz-nos com saudade – «Deixei a taberna do meu pai para vir para a do meu marido».

Nesta taberna servia os mesmos petiscos que confecionava na taberna do pai (ver Taberna “Zé de Barros”), a que acrescentou peixinhos da horta, de feijão-verde, e carapauzinhos fritos enfiados no “rasquilho”. «Os carapaus eram limpinhos. Passava-os por farinha de trigo e iam a fritar.» Acrescentou ao espectro líquido que vendia na taberna paterna a nova moda do “traçado” (metade de gasosa e metade de vinho).

A taberna abria às quatro, cinco horas da manhã e fechava à meia-noite, uma hora, «não tinha dia de fechar.» «Fazia a caldeirada num tacho de barro. Se houvesse, punha uma camada de mexilhões no fundo para não pegar, depois uma camada de cebola, batata, muito tomate e muito peixinho (arraia, safio, “pita-roxa”), muito azeite, pouquinho sal, salsa, alhos e louro» Depois de estar apurada é que se ajustava o sal. Servia também a sopa da caldeirada. Aproveitava o caldo e punha uma massinha de cotovelinho a cozer, depois temperava com um bocadinho de vinagre e servia».

Pouco depois de casar, Vasco Calhandro foi trabalhar para os táxis do “Vidinhas”, mais tarde ingressou na Empresa de Viação Gaspar, porque «a taberna não dava para comer. Era fiados!»

A determinada altura, Visitação foi contagiada com tuberculose por um dos clientes. Depois de adoecer nunca mais voltou à taberna. Em Janeiro de 1957, Vasco Calhandro passou a taberna a Maria Cristina de Jesus Bernardo (timoneira da taberna) e a António Pereira Elias, conhecido por “António da Constância”, (pais do “Toly”), que, em 23 de Fevereiro de 1962, a passaram a José dos Santos Camarão. Constância era, obviamente, a mãe de António Pereira Elias, avó do "Toly".

Maria Cristina e o marido emigraram no ano seguinte para a Alemanha. O Camarão esteve ali quarenta e tal anos. Situava-se na Rua dos Ferreiros, em frente ao mercado. Actualmente (2012), chama-se “A Tasquinha”.

18 – Taberna do “Zé da Açúcar”. A taberna foi aberta pelo jagoz José Gomes Salvador (1907-1964) (por alcunha “Zé da Açúcar”) casado com Maria Isabel Brum Valverde (“Mariazinha da Ilhoa”). O estabelecimento era constituído por taberna e mercearia. O vinho era adquirido aos saloios. Os meus avós maternos, Luís Henriques Pereira da Silva (“Luís Faz Vistas”) e Mariana de Jesus Henriques (“Mariana do Leite”), adquiriam o vinho que consumiam em casa nesta taberna. Era frequentada pelos empregados da “Empresa de Viação Mafrense”, pertencente a João Sardinha Dias. A empresa era vulgarmente designada por “Sardinha”. As instalações ericeirenses (garagem e escritório) localizavam-se perto desta taberna, na Rua da Misericórdia. Joaquim Casado (por alcunha “Joaquim da Lúcia”) seu vizinho e comerciante do ramo de mobiliário, afirmou-nos peremptoriamente – «Ele vendia muito vinho tinto. Esteve lá muito tempo, até morrer. Vendia vinho às garrafas. Ia lá sempre comprar o vinho. Ele tinha uma pinga muita boa. Não fazia malandrices no vinho. Não! Não! Tinha vinho muito bom. O que eu bebia. Ele vendia muito vinho.» Situava-se sensivelmente a meio da Rua 5 de Outubro, no lado nascente.

19 – Taberna do Albertino. Albertino era guarda-fiscal. Situava-se no Largo das Ribas, onde até há pouco se vendiam jornais. Hoje, é a “Tasquinha do Joy”. Era adjacente à antiga loja da “Ana do Paulo”.

20 – Taberna do David. David Marques Melo (28.12.1908-31.12.2000) nasceu em S. João de Loure, Aveiro. Com 12 anos, veio para a Ericeira trabalhar numa padaria situada na Lapa da Serra. Mais tarde, chegou a gerente dos estabelecimentos Galrão.

Em 1936, fundou a taberna. À medida que o negócio prosperou abriu uma mercearia, pensão e restaurante. Tinha também uma carvoaria e cocheira na Rua do Paço. Além de vender o “estado líquido”, guardava burros. Em 1984, passou o negócio ao Camarão.

No edifício onde se situa o actual “stand” de automóveis “2M” (2012), David Melo abriu uma indústria de salsicharia. Fabricava, vendia e comercializava os seus produtos para os concelhos de Cascais, de Sintra e de Mafra, possuindo para isso uma frota de duas camionetas Bedford que faziam a respectiva distribuição. Como durante o tempo em que possuiu a actividade de mercearia importara loiça da “Vista Alegre” e da região de Ílhavo, adquirindo conhecimento deste ramo comercial, David Melo abriu no final da década de 1960, uma loja de loiças no Largo do Conde da Ericeira, no nº 17B. A taberna situava-se na Rua da Boavista, logo acima da porta do actual supermercado “Camarão”.

21 – Taberna. A taberna pertenceu a João Calhandro. Mais tarde, foi passada a um sujeito natural da Pedra Amassada que veio abrir o “Baile do Carvoeiro”. Era simultaneamente taberna e “Baile do Carvoeiro”. Situava-se na Rua do Mercado, na última casa de cima, do lado Norte.

22 – Taberna do Aníbal. Aníbal tinha a alcunha “Burro Mole”. Situava-se no local onde é actualmente (2023) a marisqueira “Mar à Vista”.

Um pouco do passado desta taberna com Maria Catarina de Carvalho Franco Alberto Dias, filha de Aníbal Franco Alberto (por alcunha “Burro Mole”) e de Marta Santar. Nasceu na Ericeira a 17 de Maio de 1942. «Quando tinha nove anos morávamos na Rua do Arrabalde, onde se situa o Josué. Nasci na Rua de Baixo. O meu pai trabalhava nas obras. A minha mãe vendia peixe e marisco. A minha mãe pensou abrir um negócio. Os meus pais alugaram a casinha da Nazaré "Barraqueira". Eu tinha nove anos (1951). A casa era muito pequena. Tinha só um quarto, uma casa de jantar e uma casa de banho tão pequena que se fosse hoje eu não caberia lá. O meu pai foi arranjando a casa aos bocados à medida que vinha do trabalho, pôs azulejos, etc. O meu pai abriu a taberna tinha eu nove anos. Na abertura pôs uma tigela grande com tremoços e azeitonas, que nós comemos num instante. Fartou-se de ralhar connosco.

Vendíamos copos de vinho tinto, traçadinhos, aldrabões, esse tipo de bebidas. Eu sabia fazer as bebidas muito bem. Misturava-se um pouco de aguardente com abafadinho. Não havia gasosas. Mais tarde apareceram os pirolitos e depois as gasosas. Tínhamos uns barris de vinho pequenos. O vinho era fornecido umas vezes por um senhor de fora, outras vezes comprávamos ao “Zé do Casal”. Começámos assim. A minha mãe fazia a venda fora, em Lisboa. Vendia mariscos aos restaurantes de Lisboa, “Solmar”, “Amazonas”, no Arco do Cego, “Leão D’Ouro”, “Ramiro”, “Mó”, etc.

O Ramiro queria casar comigo. Não quis casar com ele porque tinha uma casa de meninas. O Ramiro comprava “escrupiêrs” à minha mãe, trazidos pelo meu irmão. Estava sempre a encomendar os “escrupiêrs” à minha mãe. O meu irmão embarcou com 16 anos. Ele justificava que era para uma casa que tinha em Lisboa. Eu vim a descobrir que era para uma casa de meninas. Depois já não quis nada com ele. A minha mãe dizia-me – “Catarina é um bom partido!”

A minha mãe vendia muito marisco (lagostas, santolas e sapateiras; as sapateiras eram das nossas) à “Solmar” que tinha viveiros em Cascais. Chegou a pôr também lá mariscos. Vendíamos para França através do Renet Vidrik, que tinha os viveiros na Rua da Madalena. A “Solmar” quando tinha avaria nos viveiros guardava o marisco nos nossos viveiros, aqui na Ericeira. Tivemos três viveiros por detrás do Hotel de Turismo e um nas Furnas. Um chamava-se “Três”, outro, “É de todos”, porque iam lá roubar-nos marisco. Não me lembro do nome dos outros dois.

Trabalhei muitos anos na cozinha do “Mar à Vista”. Cozíamos as lagostas, santolas e sapateiras, numa panela com água a ferver, num fogão a petróleo. Metíamos dentro o marisco vivo a cozer. O marisco cozia durante 20m. Se fosse pequeno cozia durante quinze minutos. Vendíamos caixas de camarão, com sal por cima, feitas em madeira muito fininha, que vinham da Galiza, por 7$50! Vendíamos só marisco cozido. Não tínhamos outra confeção. Também vendíamos ostras, que vinham de França, porque não havia cá. Tínhamos fregueses franceses que só comiam ostras.

Vendíamos búzios e percebes. Para cozer percebes, deitam-se os percebes numa panela com água fria e sal. Quando a água levanta fervura retiram-se. Estão cozidos. Os meus pais passaram o “Mar à Vista” ao Catorze (alcunha de Joaquim Santos, actual proprietário (2014) há cerca de 40 anos (1982).

Às vezes, fazíamos arroz de marisco por encomenda, para a Amália Rodrigues, para o Eusébio, para o José Águas. O Águas é padrinho do meu filho Mário Jorge. Nesse tempo, vender arroz de marisco, não era vulgar como é agora. Tínhamos pouco pessoal e muito trabalho. Tínhamos duas raparigas que vinham lavar a loiça, a “Ti Santas” do Moleiro (Maria dos Santos Ferreira Versos Brites, mãe do “Chico”, do António e do “Zé” Brites) e a Olinda “Feijoa” (Olinda de Jesus Brites, mãe do Osvaldo Feijão). Eram cunhadas. Depois de regressarem da malhada vinham-nos lavar a loiça. A minha mãe emprestava-lhes dinheiro para comerem, quando não podiam ir à malhada».

23 – Taberna. Pertenceu a António Lobo e Silva, filho de Jaime de O. Lobo e Silva. Depois, a António Valongo. Mais tarde, passou para “António Coxo”, pai do António, proprietário do café “Polo Norte”. Situava-se no lado sul, sensivelmente a meio, do Largo do Conde da Ericeira.

24 – Taberna da Laranjinha. Pertenceu a António Fino. Nesta taberna, os jagozes jogavam à Laranjinha [3]. Situava-se na Rua Prudêncio Franco da Trindade, da parte de cima, onde está o “Capote”. Ver Apêndice.

[3] No ensaio a “Laranjinha, lazer, solidariedade: um ensaio de Antropologia Urbana”, a antropóloga Graça Cordeiro escreve que a laranjinha é “um jogo de pontaria e destreza exclusivamente masculino (...)” e que “A taberna, muitas vezes associada à carvoaria, era o seu espaço preferencial (...)”. A Laranjinha era um jogo tradicional que foi muito popular em Lisboa, na primeira metade do século XX, que se difundiu pelos seus arredores.

25 – Taberna do Caetano. Caetano era sapateiro de profissão. Situava-se na esquina do Largo do Prim, em frente da antiga loja de modas “Sales”. Actualmente é a loja “Dona Toalha” (2012).

26 – Taberna do Severa. Pertenceu a José Severa. Situava-se no local do actual restaurante “Mar da Areia”. Mais tarde passou para a morada onde existiu a pensão “Severa”, na Rua da Fonte do Cabo.

27 – Taberna do Maximino. Maximino era enfermeiro de profissão. Situava-se na esquina sudoeste da Rua da Misericórdia com a Travessa da Esperança, onde está hoje instalado o bar “Tubo” (2021).

28 – Taberna do Lebre. Ainda está em actividade. Situa-se na Rua de Santo António.

29 – Taberna do “Cheira Candeeiros”. Situava-se na Rua da Misericórdia. Fechou em Setembro de 2012.

30 – Taberna do Batalha. Pertenceu ao jagoz Alfredo Batalha (por alcunha “Cagadas”). Antes de se estabelecer como taberneiro, Alfredo Batalha andou muitos anos embarcado na marinha mercante. Enquanto marítimo acrescentou algum pecúlio ao seu salário negociando em “ouro”. Alfredo vendia pechisbeque por ouro em África. Segundo se gabava frequentemente vendia pechisbeque por ouro aos africanos, pois bastava ser amarelo e luzir! Na taberna, para além dos comes e bebes, Alfredo Batalha vendia lotaria. Situava-se na Rua 5 de Outubro, onde está a actual sapataria “Golfinho” pertencente ao João “Pintalim” (2012).

31 – Taberna do “Alberto Ferrador”. O jagoz Alberto da Cruz Miranda (16.03.1909-03.09.1995, por alcunha “Alberto Ferrador”) abriu a taberna denominada “A Tendinha do Ferrador” em 1958-1959.

Alberto Miranda foi ferrador de profissão. Simultaneamente, tratava e curava animais. Abriu a taberna, porque no final dos anos cinquenta a lei impediu os ferradores de passarem as guias para aviar na farmácia as receitas dos medicamentos que prescreviam. Segundo a sua filha, Ana Maria – «Essa foi uma das razões, que o levou a mudar de vida, porque ferrar apenas os animais já não garantia rendimento para o sustento da família».

«O meu pai contava esta história – Uma vez, foi chamado por uma família dos arredores para tratar de uma vaquinha na altura de parir. Chamaram, em simultâneo, o meu pai e o veterinário. Quando o meu pai chegou, já lá estava o veterinário, que tinha acabado de passar uma guia para mandar abater o animal no matadouro. O meu pai virou-se para o Dr. e disse-lhe: “Sr. Dr., se me der licença, eu posso salvar o animal, a mãe e a cria.” O Dr. respondeu-lhe: “Com certeza, pode executar esse trabalho”. Até esteve presente e acompanhou o trabalho de parto. O meu pai acabou por salvar a cria e o animal. A partir daí, o referido veterinário fez queixa do meu pai. Não foi do seu agrado, mas, tinha dado autorização para o meu pai realizar o trabalho».

Na taberna, os clientes podiam optar por passar o tempo, jogando ao chinquilho ou à laranjinha. Na parte traseira, “Alberto Ferrador” fez umas instalações próprias para o jogo da laranjinha. Jogava-se também ao dominó e às damas.

O genro Afonso Duarte afirma a determinada altura – «O meu sogro tinha brio em apresentar o melhor vinho que havia nas redondezas para vender na taberna e, na Ericeira, era afamado o vinho tinto do “Alberto Ferrador”. Corria os arredores todos à procura dos melhores vinhos. Por norma, ia levantar o vinho com o “Zé Rafael”. Mas, o meu sogro era uma pessoa muito esquisita nesse aspecto. Levava umas garrafitas pequenas para recolher umas amostras e mandar analisar o grau de acidez, que o vinho pudesse ter. Levava sempre uma pequena porção de bacalhau para provar o vinho. Os “saloios” não o enganavam. Tinha sempre vinho, do que era bom.»

Alberto Miranda fazia caldeiradas por encomenda, e em casos especiais, preparava canêja para alguns eleitos, que vinham propositadamente de Lisboa, degustar esta preciosa iguaria.

E prossegue – «Um dia, um rapazinho apareceu na taberna com uma garrafa de gasosa meia cheia e disse-lhe – “Oh, Sr. Alberto, o meu pai diz para acabar de encher esta garrafa com vinho”. O meu sogro virou-se para o miúdo e disse-lhe – “Olha, vai lá atrás dizer ao teu pai que nesta casa não se estraga vinho. Não se mistura vinho com gasosa, nem com água. Se quiseres meio litro de vinho, trás uma garrafa, que eu vendo-te o vinho. Misturar, eu não misturo”, afirmava ele convicto. “Eu não tenho por hábito fazer tal coisa. O vinho não se estraga”.» Vendia também “Laranjina C”, pirolitos e gasosas da “Ericeirense”.

Ana Maria continua – «Entretanto, e após a venda por parte da Família Carmo, proprietária do espaço onde se situava a “A Tendinha do Ferrador”, para a construção do edifício dos Correios, o meu pai e o “Zé Pedro” foram obrigados a sair, que presumo, tenha ocorrido no início dos anos setenta do século passado. Nessa altura, o meu pai mudou a “Tendinha” para a casa onde residia com a minha mãe, Mariana Nazaré da Mata Miranda, (24.06.1910 -16.08.2002), sita na Rua Alípio Franco Leitão. Era uma casa relativamente pequena, não muito distante da localização inicial da taberna. No seu interior, dispunha de um quintal que foi convertido em adega. Era aí que o Dr. Peralta (médico na Ericeira e emérito “Bon Vivant”) e os amigos iam almoçar as caldeiradas feitas pelo meu pai».

Afonso Duarte acrescenta – «O meu sogro fazia as caldeiradas com todo o preceito. Lavava o peixe, só com água do mar, que ia buscar à praia em garrafões. Só recolhia a água do mar, quando as águas estivessem clarinhas. Forrava o fundo do tacho com navalhas. As suas caldeiradas eram muito conhecidas e extremamente apreciadas».

Após a construção do terminal de camionagem no Largo do Conde da Ericeira, “A Tendinha do Ferrador” era o local de eleição frequentado pelos motoristas e cobradores das empresas de camionagem que serviam a Ericeira na época – a “Gaspar” (“Empresa de Viação Gaspar”) e a Mafrense (“Empresa de Viação de João Sardinha Dias”). Aí contavam-se histórias e sabiam-se as notícias da terra ou do concelho, no intervalo entre as chegadas e as partidas das camionetas de carreira até 1977, ano em que o “Tio Alberto”, como carinhosamente era tratado pelos amigos, encerrou “A Tendinha do Ferrador” na sequência da doença que o apoquentou.

A taberna localizou-se inicialmente no quarteirão dos actuais Correios, a Norte do mesmo, no Largo do Conde da Ericeira, ao lado da oficina do “Zé Pedro” (José Pedro Gomes Ferreira). Mais tarde, passou para a Rua Alípio Franco Leitão nº 28.

32 – Taberna do “Manuel da Praça”. Situava-se no local onde está hoje o fotógrafo, no Largo do Conde da Ericeira. Tinha restaurante e guardava burros.

33 – Taberna do “Gregório Sapateiro”. Depois, passou a designar-se “Taberna da Gabina”, nome da proprietária Olinda Gabina. Situava-se na Rua Gonçalves Crespo onde está hoje o restaurante pertencente a Joaquim Laureano, chamado “Adega” (2012).

34 – Taberna do “Parreirinha”. O jagoz Sebastião Alberto Parreira (01.08.1916-17.05.1988, por alcunha “Parreirinha” ou “Tião”) era filho de Joaquim Parreira (“Parreira Velho”), que explorou igualmente uma taberna no Largo das Ribas, conhecida como “Cova Funda”, cuja porta dava para o Largo das Ribas, localizada numa casa em que se situa o edifício de esquina, no início da Rua Capitão João Lopes, vizinho do Restaurante Gaivota, hoje Restaurante “Mar de Latas” (2021). Joaquim Parreira andou embarcado na marinha mercante durante vários anos.

Entre 1944 e 1951, Sebastião Parreira explorou um bar de praia e uma vasta frota de embarcações, durante os meses de Verão, na Foz do Lizandro. Desembarcava no início do Verão e voltava ao mar no fim da época balnear.

Em 1952, tomou de trespasse a “Taberna do Gafanhoto”, também conhecida por “Taberna do Ildefonso”, que passou a denominar-se “Parreirinha” tendo aí permanecido até 1957-58, altura em que fechou a taberna para abrir uma nova taberna com a mesma denominação, agora também restaurante, no prédio que pertencia aos pais da sua esposa Maria Cecília Casado Parreira (22.11.1917-04.03.2014), onde se situa o actual restaurante “A Parreirinha” (2014).

A mudança de instalações, fruto da necessidade de aumentar a área de exploração comercial, foi precedida de um típico episódio de puro e duro caciquismo local, infelizmente, ainda hoje vigente em muitas regiões do país.

A área onde hoje se encontra o prédio que engloba a casa de congelados na Rua da Conceição, contíguo ao restaurante “Gafanhoto”, era, nos anos cinquenta, um quintal.

Sebastião Parreira negociou com o proprietário a compra do terreno com o objectivo de aí vir a construir um restaurante, prolongamento natural da taberna, tendo para isso dado um sinal ao seu proprietário. Quando diligenciou junto da Câmara de Mafra qual era o tipo de construção que poderia edificar, foi confrontado com o facto insólito de a Câmara ter decidido autorizar Raul Duarte Gomes, proprietário do Hotel de Turismo da Ericeira e da “Pensão Gomes”, a edificar um edifício de raiz, geminado com a “Pensão Gomes”, em plena via pública, daí resultando que o quintal previamente negociado iria ser objecto de expropriação para alargamento da via pública. Hoje, esta pequena artéria que contorna o edifício do restaurante “Gafanhoto” acaba frente a esse prédio, construído no seu natural prolongamento, sendo por isso obrigatório contornar o mesmo para o beco que vai dar à Rua Mendes Leal. O quintal acabou por não ser expropriado.

O filho de Sebastião Parreira, Joaquim Parreira, revela-nos – «Quando o meu pai confrontou o arquitecto da Câmara de Mafra com tal aberração urbanística até então desconhecida, que o iria obrigar a perder o sinal dado, este respondeu-lhe, com todo o desplante – “O plano director da Ericeira trago-o eu no bolso. Com uma borracha apago e com um lápis altero!” Foi a frase que o meu pai nunca esqueceu».

Na primitiva taberna, tal como na que lhe sucedeu, o vinho aviado aos clientes era comprado em adegas particulares habitualmente das regiões do Boco, Carvalhal e Aveiras de Cima. Por norma, Sebastião Parreira adquiria os vinhos juntamente com “Zé de Barros”.

Na taberna vendia-se, de acordo com o gosto do cliente, vinho tinto, vinho branco, “abafadinho”, aguardente, “Mosca” (aguardente moscatel da José Maria da Fonseca), genebra, ginja (com elas e sem elas), cortados, “traçadinhos”, “Eduardinho” e “amarguinha” (licor de amêndoa amarga), pirolitos e refrigerantes “Ericeirense” e “Laranjina C”, distribuídos pela Família Caré. Pouca cerveja se vendia. O vinho era servido ao cliente em «copos de dois ou de três».

Uma grande parte do vinho era vendida em garrafas individuais ao litro para consumo doméstico. Os quatro barris da taberna encontravam-se alinhados e pousados em dormentes. Vendia-se cerca de um barril de cem litros de vinho tinto, a cada dois dias.

Para acompanhar o “copo” vendiam-se muitos pires de fava frita em comparação com o reduzido número de pires de tremoços. Serviam-se também queijinhos frescos ou secos (os que não eram vendidos no dia, eram secos em tabuinhas de madeira e vendidos posteriormente mirrados e enfezados, mas cheiinhos de sabor), navalheiras cozidas, pastéis de bacalhau, ovos cozidos e, a pedido, “punhetas de bacalhau”, travessas de mexilhão e sangria (feita com limão, laranja, groselha, vinho tinto, gasosa e açúcar, aromatizada com uma folhinha de hortelã e um pau de canela).

A taberna primitiva já tinha uma sala interior e um terraço, onde se refugiavam os clientes que não queriam estar ao balcão ou pretendiam petiscos mais elaborados. Aos Domingos à tarde, após os jogos de futebol do “Ericeira” (“G.D.U.E.”), não havia mãos a medir. A taberna era frequentada habitualmente por todo o tipo de clientes.

A “Taberna do Ildefonso” situava-se no local onde hoje se encontra o restaurante “Gafanhoto” na Rua da Conceição.

35 – Taberna do Dário. Pertenceu a Dário Baptista da Silva, que, além de taberneiro, foi comerciante de lagostas e proprietário da embarcação “Santa Rosa”. Em 22 de Junho de 1944, Dário Silva registou, com o nº E153F, a embarcação denominada “Santa Rosa”, construída por Policarpo Vicente Isaac, no mesmo ano. Tinha 0,642T de arqueação bruta e destinava-se à pesca costeira. Em 12 de Junho de 1954 vendeu-a a João Pelaira, residente em Olhão, que a registou com o nome “Maria Georgina”.

Situava-se na esquina sueste do cruzamento da Rua do Caldeira com a Travessa do Jogo da Bola.

36 – Taberna do “Jaime da Margarida”. Um pouco de história da taberna de acordo com António Augusto Arruda – «O Jaime da Margarida era meu tio. Foi pescador. Andou muito tempo na pesca do arrasto. Teve também aqui uma embarcação. O meu padrinho, o Augusto Cosme era o dono dessa taberna, quis passar o negócio para o nome do meu pai antes de morrer, mas o meu pai não era comerciante. Era analfabeto. Não quis.

O Jaime da Margarida aproveitou-se e fez muito bem. Teve uma vida boa. Era das melhores tabernas da Ericeira. Vendia vinho tinto, algum branco e ginjinha. O principal era vinho. Lá havia um ou outro que pedia ginjinha ou aguardente. Vendia navalheiras, que a malta apanhava e ele revendia. No Verão, vendia queijos frescos que às vezes comprava à minha mãe. A maior parte do negócio era a venda de vinho. Naquela altura, a malta aviava-se ali. Iam buscar vinho para casa. Vendia também vinho aos copos. Havia a “Pensão Cosme” que era da minha madrinha, com os quartos por cima. O Augusto Cosme era natural da Carvoeira, como a minha madrinha, a minha mãe e as minhas tias. Uma delas era mãe do Fernando Pinta. Eram todos da Carvoeira. Vieram para cá muito novinhos. O Augusto Cosme veio para a Ericeira trabalhar para o Burnay. Dizia-me que tinha plantado as palmeiras. Havia muitas palmeiras e árvores. Foi ele que fez o jardim do Burnay. Com as coroas que foi ganhando no Burnay abriu a taberna. Depois ganhou mais umas coroas e comprou o prédio. Comprou mais prédios, que depois eu herdei, mais o meu primo Pintassilgo. Mais tarde, o prédio da pensão foi comprado pela Marta, do “Mar à Vista”».

Situava-se na Rua Eduardo Burnay, na esquina do restaurante “Pinta”, onde hoje existe uma loja de acessórios de moda (2012).

37 – Taberna do “Rei do Sebo”. Era taberna, de um lado, e “Baile do Americano”, do outro. Tinha a bandeira americana à porta. Chamou-se “Baile do Americano” por que Carlos da Luz Luís, primo de “António Honorato”, naufragou num barco americano, durante a Segunda Grande Guerra nos mares da Gronelândia. De acordo com “António Honorato” – «No naufrágio salvaram-se uns quantos tripulantes numa baleeira. “Carlos Americano” foi o único que foi encontrado com vida. Durante o naufrágio, o frio gelou-lhe os pés e as mãos. Salvou-se porque durante a noite bebia um pouco de whisky que havia na baleeira. Foi salvo por um barco russo.

Na Rússia, onde foi socorrido, amputaram-lhe os pés e as mãos, tendo-lhe sido posto duas próteses – uma luva, numa das mãos, e um gancho, na outra. Havia ali uma jogada qualquer.» Tinha próteses nas mãos e nos pés. O barco provavelmente transportava armamento para a Rússia. «O Carlos recebia uma reforma choruda da América. Gastava mais do que ganhava, quando a reforma acabou chegou a pedir ao pé da Calçada da Baleia, junto ao prédio do “Pinta”. Um dia, alguém foi ao consulado contar a história do americano e passado pouco tempo o consulado deu-lhe uma reforma vitalícia e uma maquia considerável que entregou à mãe.» Com o dinheiro, Carlos Luís organizava bailes com música de gira-discos e de acordeão, tocado por Fernando Silva.

Situava-se nos Murtórios na Rua do Arvoredo, lado sul, a seguir à Travessa da Fonte do Cabo.

Nota: Texto baseado em informações orais fornecidas por – António Caré, Santos da Costa Gaspar, Júlio Lopes, Isidoro Pereira (“Carapau”), Madalena Ruivo da Conceição, José Joaquim Casado Parreira, Victor Afonso Pereira Lucas, Januário Pereira Lucas, Maria Raquel Martins Mano, Horácio Martins Mano, Silvério Fontão Marques Melo, António Luís Jorge (“António Honorato”), Josué Henriques, Visitação da Conceição Calhandro, Francisco Fernandes, Amália de Jesus Henriques, Maria Isabel dos Santos Miranda Gomes, Beatriz Domingos Gregório Gomes Salvador (“Tixa”), Joaquim Casado, Ana Maria da Mata Miranda Duarte, Afonso Gomes Duarte, José do Carmo Serra, José Pedro Gomes Ferreira, João Mano Silva (“Tinhocas”), José dos Santos Caré Júnior, António Augusto Arruda, Sofia Esteves Pereira Fontão, José Álvaro Matos Arvelo (“Tuta”), António José Neves, António Bernardo Elias (“Toly”), Maria Catarina de Carvalho Franco Alberto Dias, José Manuel Feijão.

Apêndice

As regras da Laranjinha

O campo de jogo é um rectângulo aberto no chão, com um pavimento de terra batida, coberta com uma mistura de areia e caliça, ladeado por tabelas em madeira, sendo normalmente de cortiça as dos topos (cabeceiras). As tabelas laterais possuem, fixadas sensivelmente a meio, duas peças metálicas a que se dá o nome de “garrafinha” ou “polícia”, que desempenham um papel especial no desenrolar do jogo. Para jogar são precisas seis bolas grandes, de madeira maciça ou de fibra, e uma mais pequena – mais ao menos semelhante às bolas de matraquilhos –, que é chamada de “laranjinha”.

O objectivo é acertar com as bolas maiores na “laranjinha”, acumulando tentos. As equipas, “Caixas”, são em regra constituídas por três elementos, cada um com a bola maior respectiva e com posições relativas no acto de lançamento. O jogo obedece às seguintes regras:

1 – A “laranjinha” é colocada ao meio, num orifício que tem a pedra, na cabeceira junto à cortiça.

2 – Para dar início ao encontro e saber qual a “Caixa” que o começa, recorre-se a sorteio por moeda ao ar.

3 – As bolas serão sempre jogadas pela tabela mais larga (é considerada tabela mais larga a que está mais distante da “laranjinha”). Não será válida a bola que for jogada pela tabela contrária, sendo retirada a bola do recinto.

4 – Se, ao lançar a bola, o jogador pisar o traço de marcação do local destinado a fazer a jogada ou, depois de a efectuar, colocar a mão na tabela ou encostar o pé à cortiça, a jogada não tem validade, sendo a bola retirada do recinto. O jogador pode, sim, pisar o traço que divide ao meio o local de jogar.

5 – A “laranjinha”, ao ser lançada pelo jogador da mão, tem que bater em qualquer das tabelas dos lados e, na tabela da cabeceira (cortiça), não pode ser lançada mais do que três vezes e, caso isso aconteça, o jogador que a lançar, perderá o direito de jogar primeiro em favor do adversário.

6 – O jogador não poderá jogar enquanto qualquer bola ou a “laranjinha” esteja em andamento. Caso contrário, perde o resultado que faça nessa jogada e retira a bola do recinto.

7 – Qualquer bola que seja levantada antes de todos os jogadores jogarem, não pode voltar ao local em que estava.

8 – A bola que, ao ser jogada, bata na cantoneira ou na garrafinha (ou “polícia”) ou bata nas duas tabelas antes da garrafinha (ou “polícia”), perde o direito à jogada e a bola é retirada do recinto.

9 – Caso a “laranjinha”, ao ser lançada pelo jogador da mão, bata no “polícia”, o lance deverá ser repetido. Perderá o direito ao lançamento, em favor do adversário, se o repetir 3 vezes.

10 – Não marca tentos, qualquer bola que bata na Laranjinha depois de ter batido na cortiça (cabeceira).

11 – Quando a “laranjinha” sair do jogo ou bater na cantoneira, a mesma será colocada ao meio, junto à cortiça.

12 – Após o lançamento da “laranjinha” ser feito pelo parceiro da mão, não é permitido a qualquer outro jogador entrar dentro do recinto do jogo, enquanto não chegar a sua vez de jogar.

13 – Ganha cada jogo a caixa que primeiro faça 31 tentos. Cada bola que bata na “laranjinha” vale 5 tentos. No fim de cada jogada, à bola que ficar mais próxima da “laranjinha”, é-lhe atribuído um tento e o direito de ser o primeiro a jogar.

14 – Será considerada vencedora, a caixa que ganhar maior número de jogos, no período marcado para o encontro.

15 – Será atribuída a derrota à caixa que, por qualquer motivo, abandone o encontro antes da hora terminar.

Retirado de http://www.sociedademusical.com acedido em 25.10.2012.

As regras da malha e do chinquilho.

Jogo do Chinquilho

O jogo do chinquilho consiste no arremesso de uma malha de forma a derrubar um pino, que se encontra a cerca de dezoito metros de distância. Cada derrube do pino vale dois pontos, quem conseguir ter a malha mais próxima do pino obtém um ponto. O jogo termina aos vinte e quatro pontos. No entanto, durante o jogo, os participantes com menos pontuação podem impôr regras, designadamente a mudança de jogo chamado “à sinca”, em que o jogador pontua sem que a malha passe a linha de colocação do pino, bem como mandar a malha por baixo da perna.

Jogo da Malha

A Malha deve jogar-se à distância oficial de vinte e cinco metros, as equipas são sorteadas quinze minutos antes do início do jogo e começa o jogo a equipa que tiver sido seleccionada em primeiro lugar. As equipas mudam de campo sempre que se iniciar uma nova partida. As, segunda e terceira, partidas são começadas pela equipa que perdeu a anterior. Cada jogo termina quando são completadas três partidas. A pontuação distribui-se da seguinte forma: são contados seis pontos para cada derrube de pinoco; após quatro lançamentos, contam-se três pontos para a equipa que tiver a malha mais próxima do pinoco; de cada vez que se vencer uma partida contam-se três pontos.

Retirado de http://aldeiadeeiras.blogspot.pt/, acedido em 07.11.2012.

Ericeira, Dezembro de 2021, Francisco Esteves

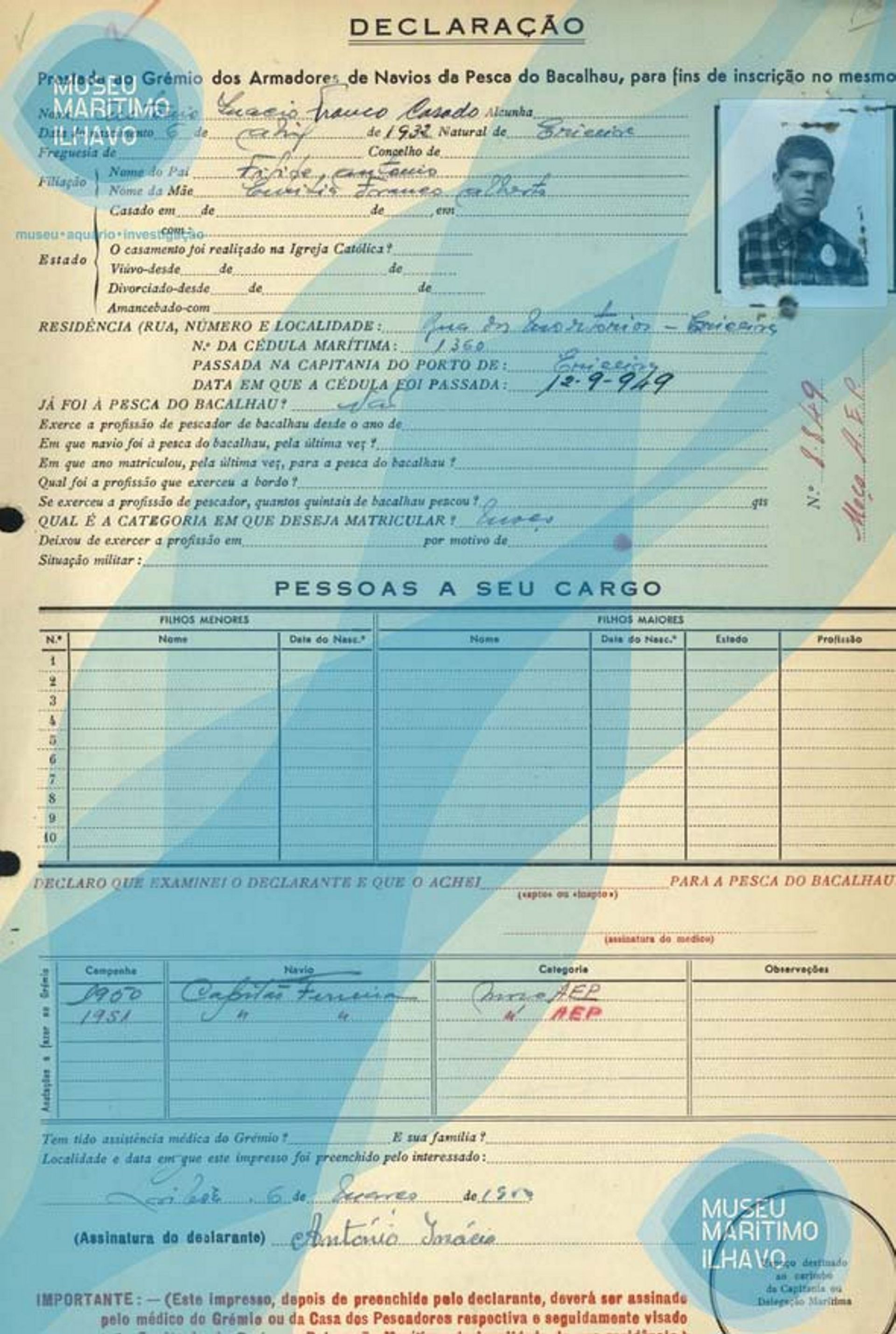

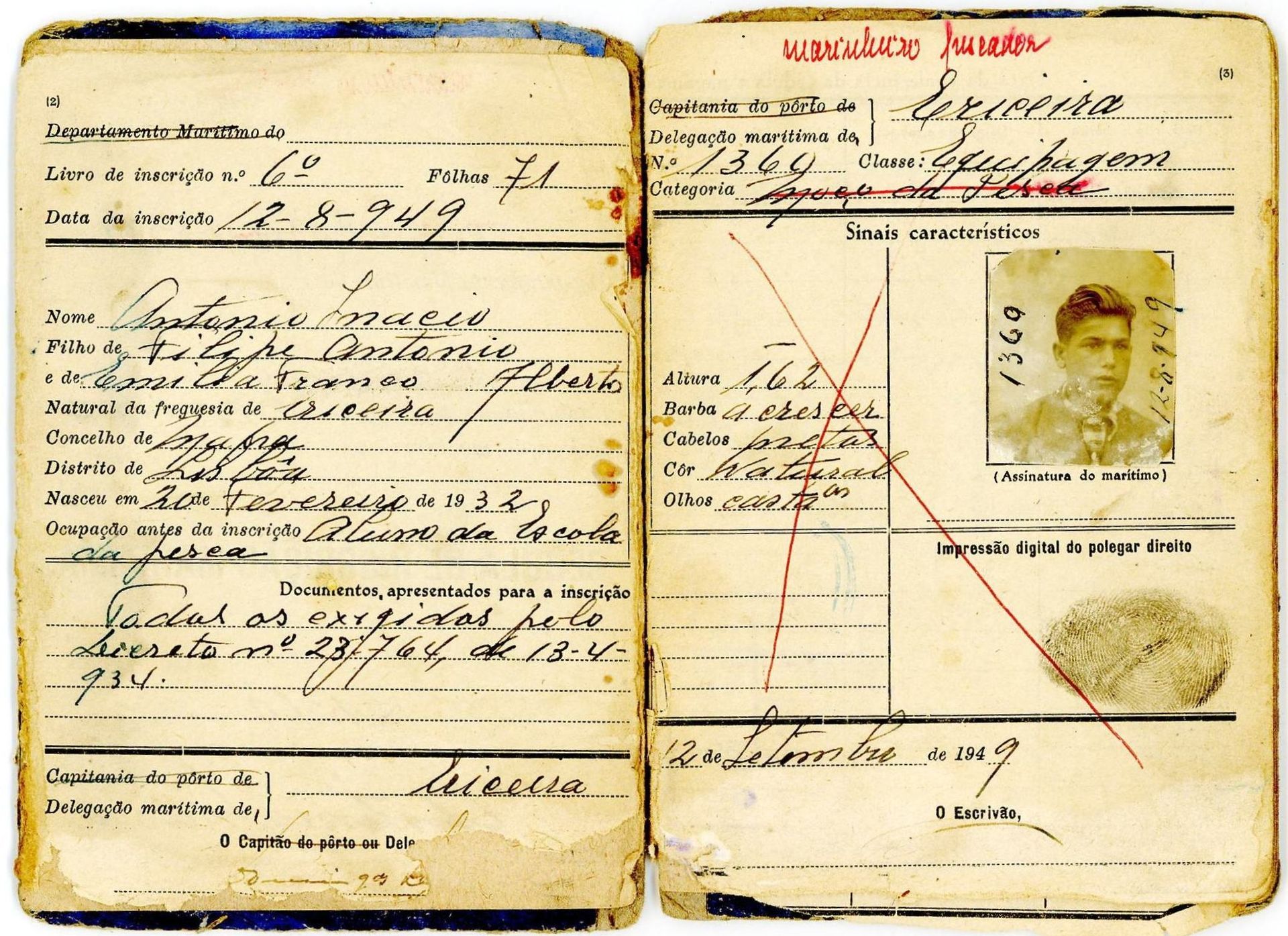

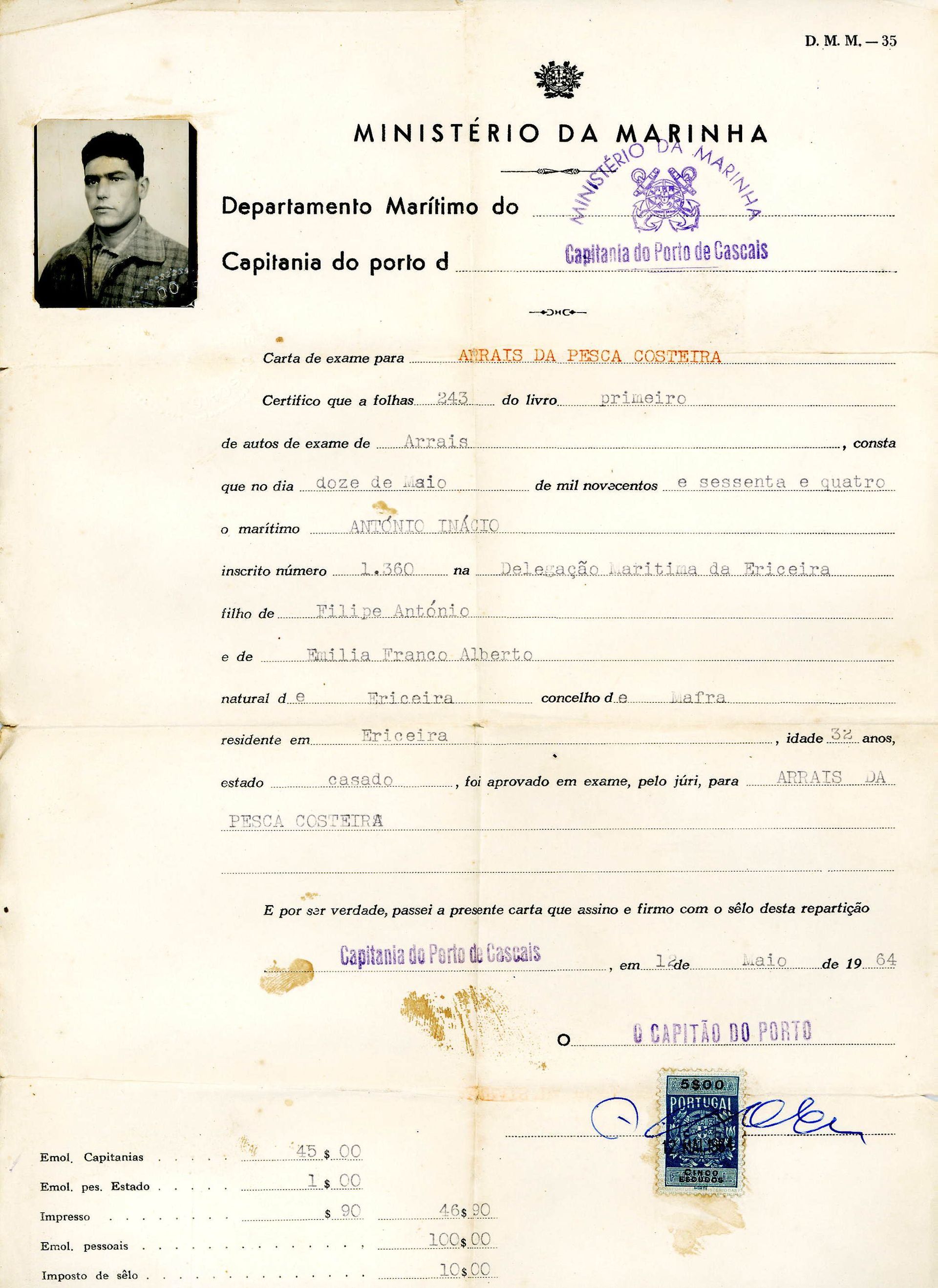

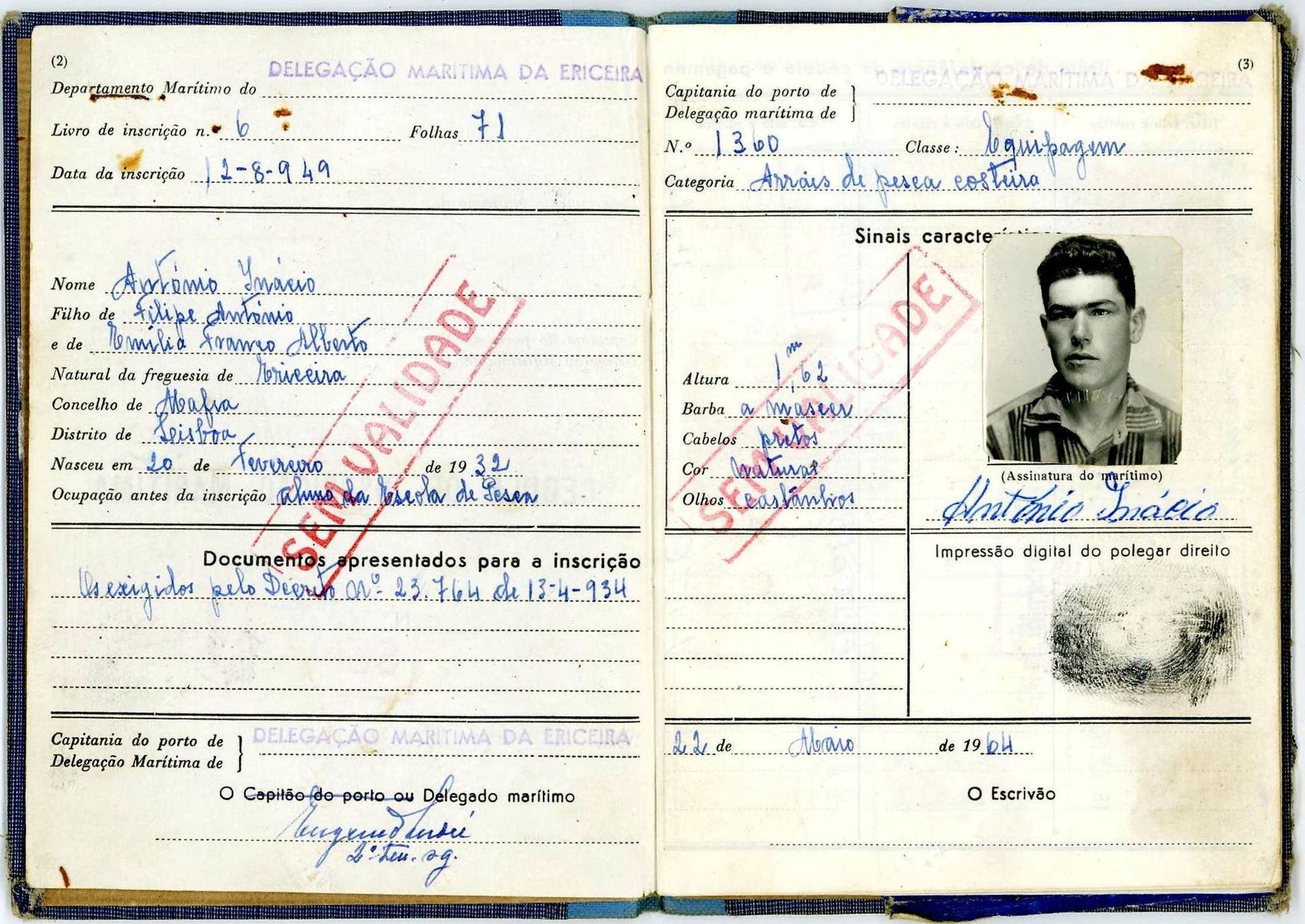

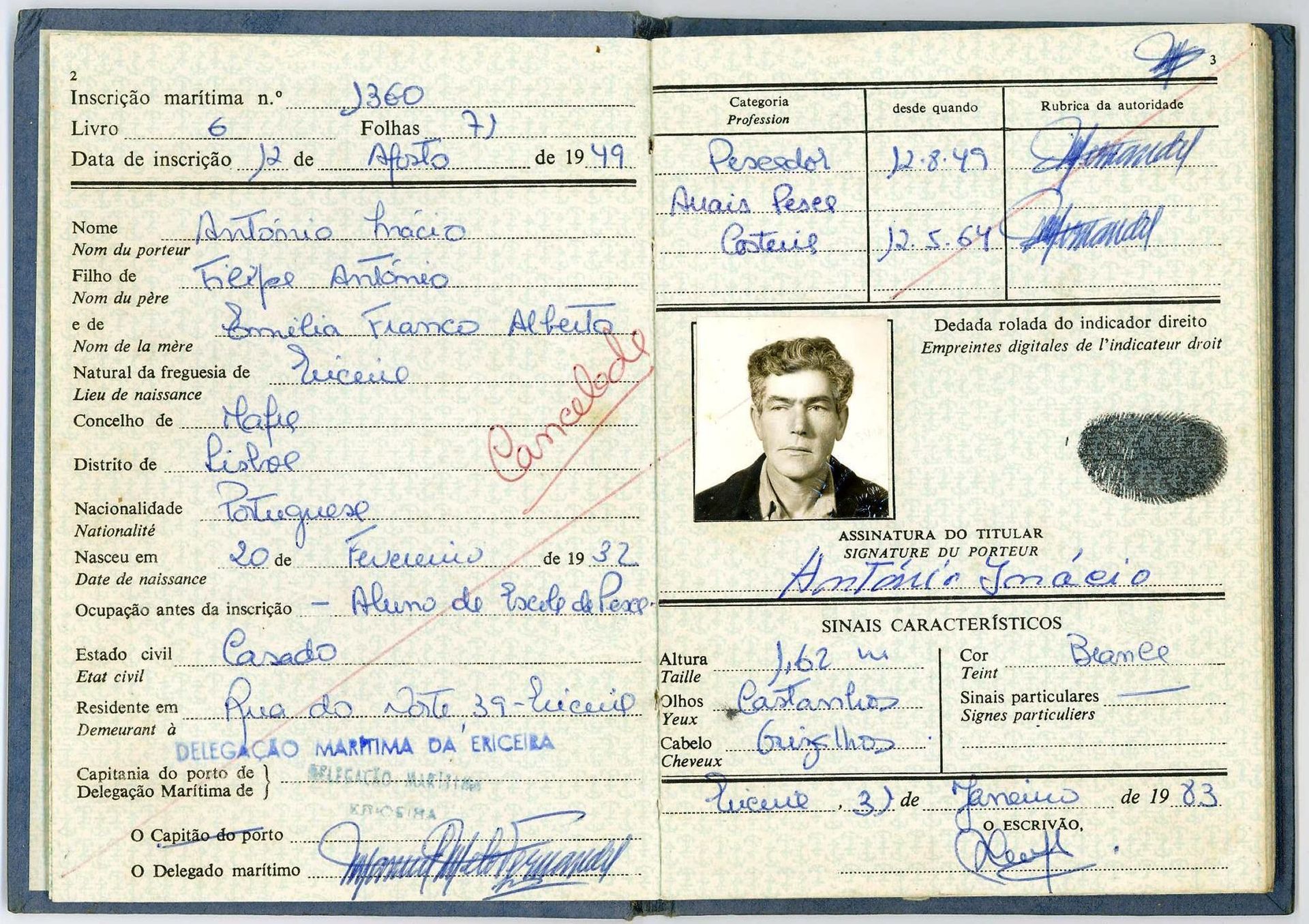

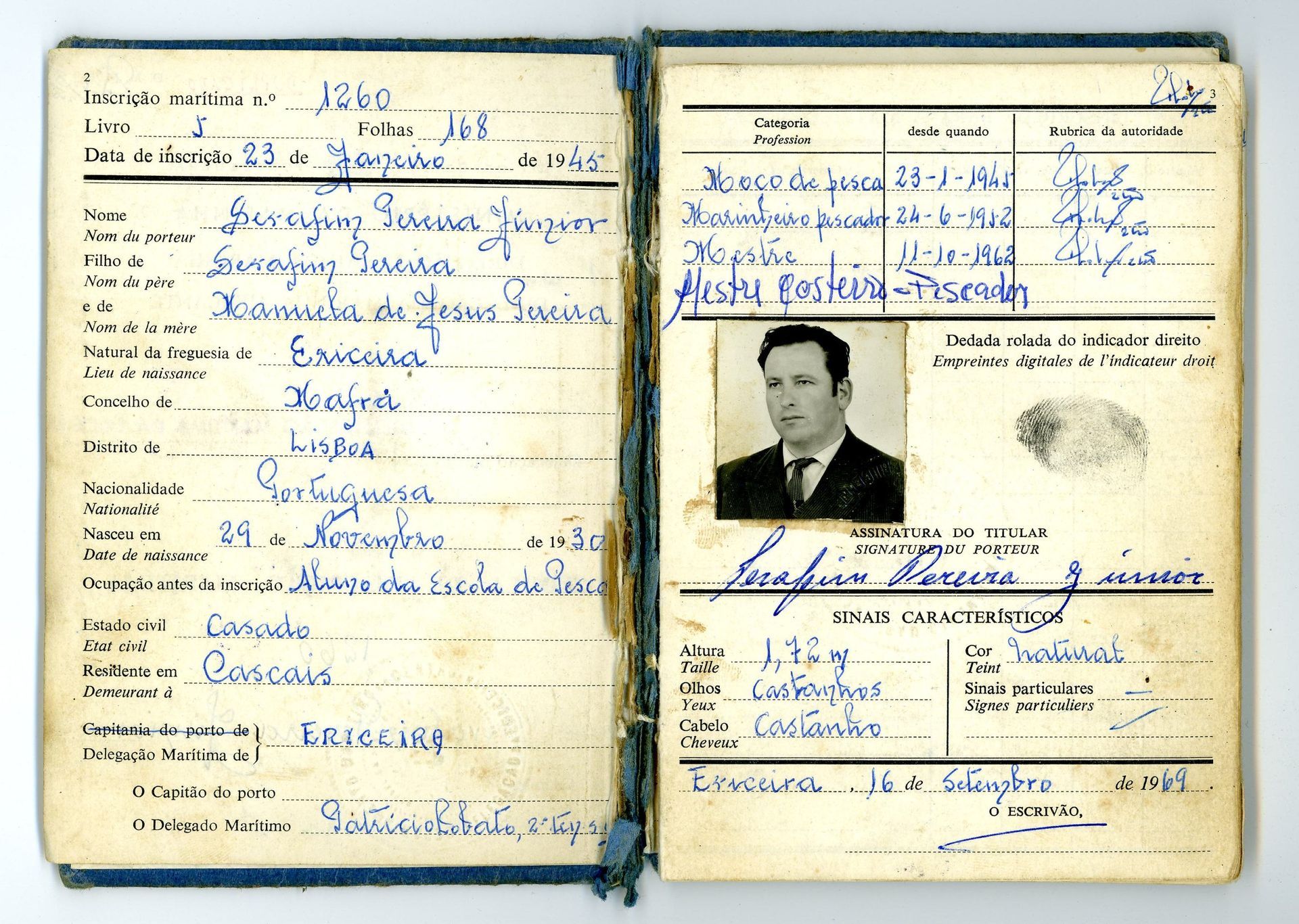

António Inácio

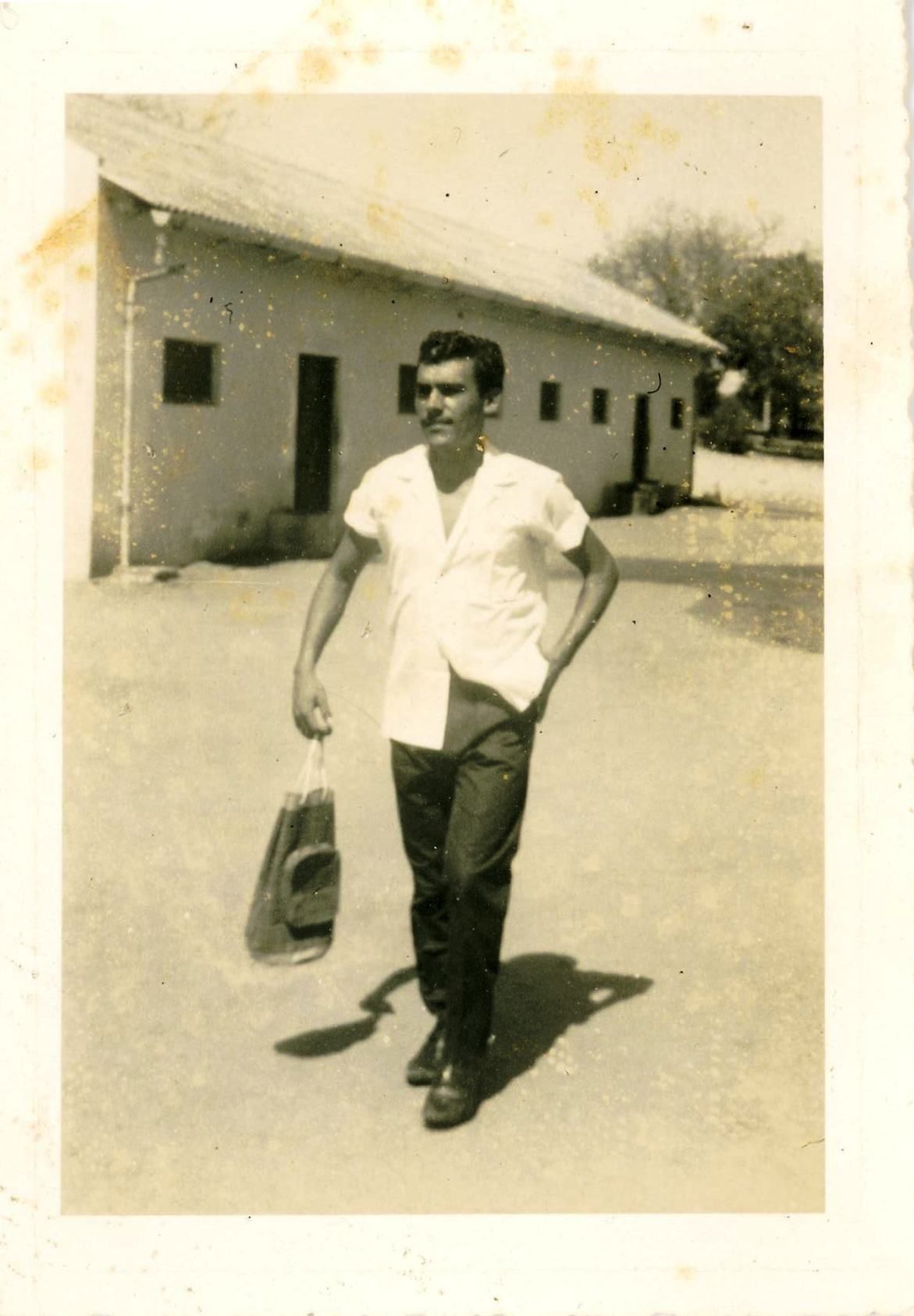

Fig. 1 António Inácio, na Ericeira, em 2012

António Inácio [alcunha “Rodeia”] nasceu a 20 de Fevereiro de 1932, na Ericeira. É filho de Filipe António Inácio [alcunha “Galdera”] (06.03.1909-06.09.1977), pescador, e de Emília Franco Alberto [alcunha Emília “Galdera”] (19.12.1909-1995), doméstica, ambos naturais da Ericeira.

Os pais tiveram onze filhos, tendo chegado nove à idade adulta – Maria Cristina Franco Alberto (21.02.1929-13.03.2014), Manuela Alberto António [alcunha “Manã”] (13.04.34), Maria Susete Franco Alberto (15.03.1938), Francisco Eurico Franco Alberto [alcunha “Xico Porras”] (18.05.1942), Aida Franco Alberto (18.02.1949. Foi registada a 20.02.1949, data que consta no Cartão do Cidadão!), Antónia Franco Alberto, Maria Laurinda Franco Alberto e Ana Franco Alberto.

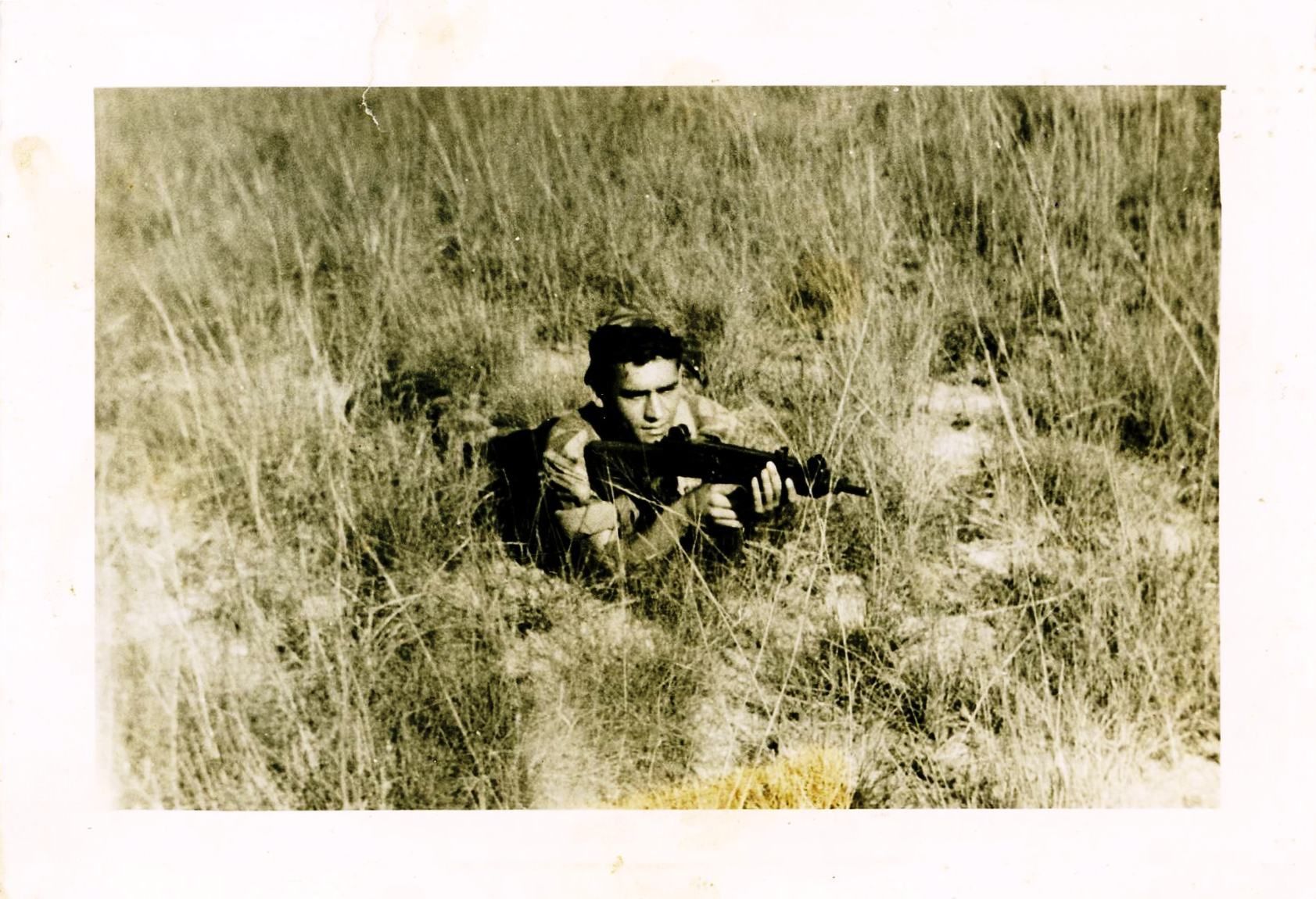

António Inácio, aos onze anos, frequentou a quarta classe na Ericeira com os professores Bagulho e Carvalhão. «Fui fazer o exame a Mafra e apanhei uma raposa!» Após a instrução primária, foi trabalhar com o pai, para a Praia da Ribeira, nas chatas e nas traineiras.

As artes de pesca utilizadas ao tempo eram – covos, aparelhos de fundo e redes de emalhar para capturar sardinhas. O aparelho era iscado com sardinha e carapau, «daquele pequenino. Apanhava-se tudo – raias, safios, pregados, ruivos, etc.».